こがのば実験室とは、「古賀のまちが抱える課題」や「自ら発見したまちの課題」と、あなたの “やってみたいこと” や “アイデア” とをひも付け、小さな実践をする全5回の講義・ワークです。

松見

松見昨年に引き続き、今回で二度目となる本イベントも定員20名の参加者が集まり、開催することができました!ご参加いただいた皆さん、長期間にもかかわらず、ご参加いただきましてありがとうございます!

それでは、イベントの様子を紹介していきます!

第1回こがのば実験室の様子|2024年9月8日開催

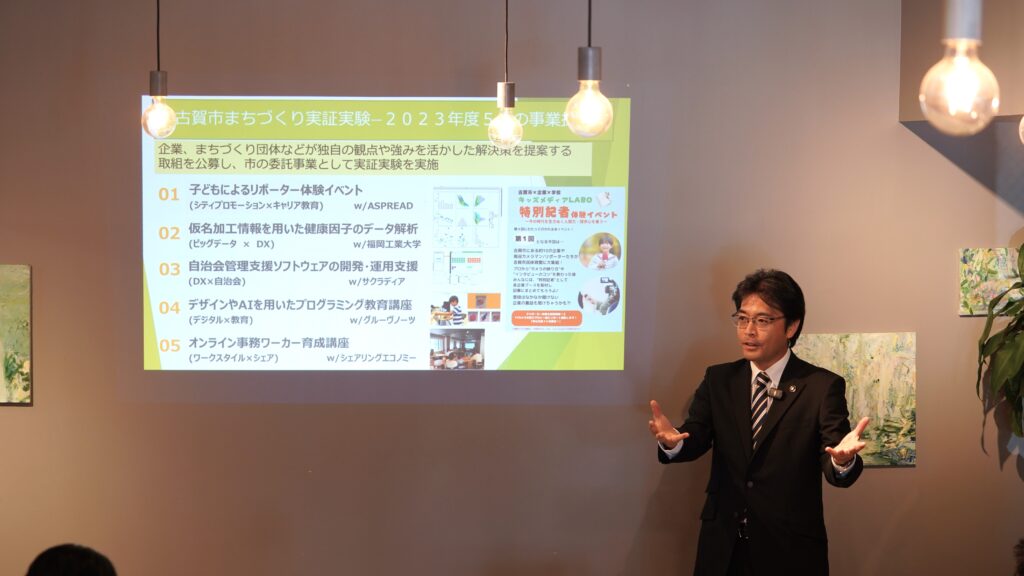

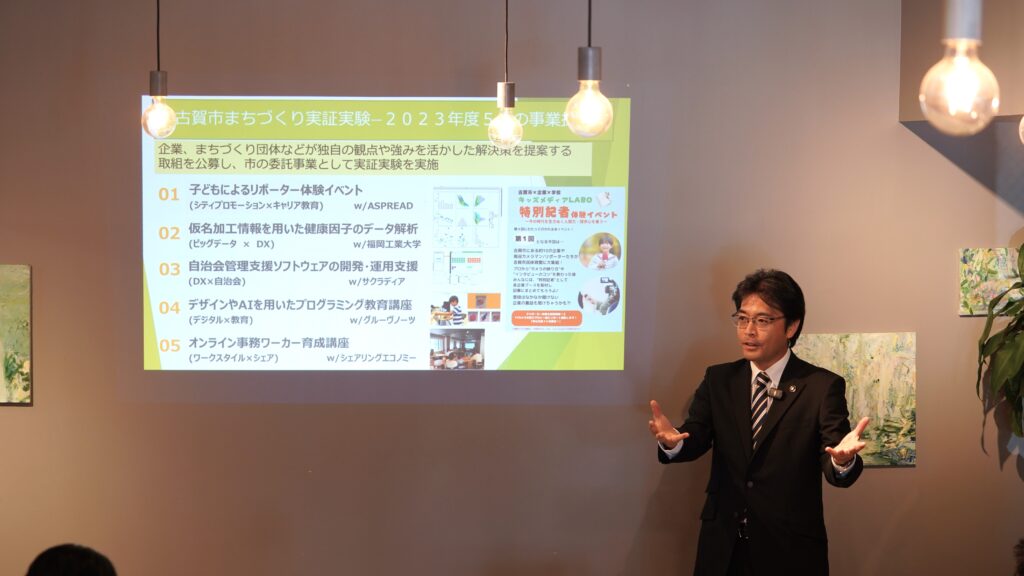

初回のこがのば実験室では、オリエンテーションに加え、チームビルディングと古賀の現状を学ぶ時間が取られました。まずは古賀市役所 経営戦略課 中田係長のお話です。

こがのば実験室は、まちづくりのプログラムです。まちづくりの定義はないのですが、早稲田大学 佐藤先生がまちづくりについて定義されているので、ここで紹介します。

『地域社会に存在する資源を基礎として、多様な主体が連携協力して、身近な居住環境を漸進的に改善し、まちの活力と魅力を高める持続的な行動・活動をいう』

まちづくりにおいて重要なポイントは以下の3つです。

「多様な主体が連携協力すること」「持続的な行動・活動ということ」「居住環境を改善していく地域の魅力を高める活動であること」

ゴミ拾いに例えると、個人がゴミ拾いを継続しても、まちづくりとは言えないでしょう。しかし、地域住民や学校が連携し、清掃活動をおこなったり、ポイ捨てされない工夫をおこなったりすれば、まちづくりと言えると思います。プログラムでもこの3点を意識し、臨んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします!

次にファシリテーターの貴島さんから、こがのば実験室の概要説明がありました。

私は今回、ファシリテーターとしてこの場に来ました。みなさんが胸の中に秘めている“やってみたいこと”を話しやすくし、場を促進する役目を努めてまいりますので、よろしくお願いいたします!

こがのば実験室は、古賀市でやってみたいことを実験するイベントです。みなさんの“やってみたいこと”と“地域の課題”をひも付け、課題解決に導けられたらと思います。

具現化するコツや考え方を学び、チームで実現させていきましょう。

参加者の自己紹介

初対面の方ばかりのため、まずは自己紹介からはじまります。周囲の人と3,4人のグループをつくり、自己紹介をする。そしてまた、新たなグループをつくり自己紹介をしていくといった少々変わった自己紹介です。

チームづくりにおいて、相手を知ることは重要です。

「全員の前で自己紹介をしてください」と言われると、ほとんどの方は緊張してしまうのではないでしょうか?

そのため、小さなグループをつくって何度か自己紹介をするというのは、チームビルディングのコツだと感じました!

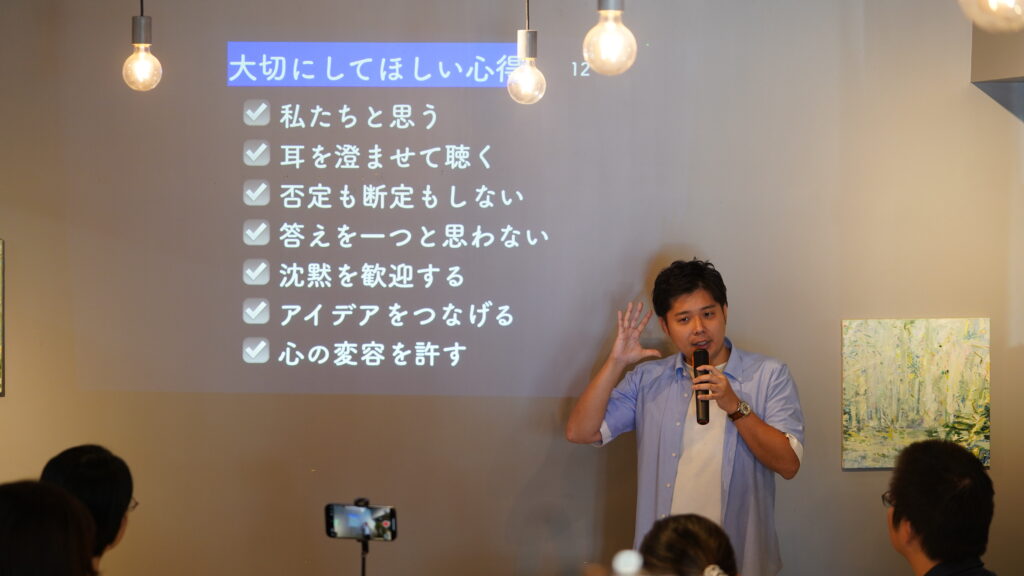

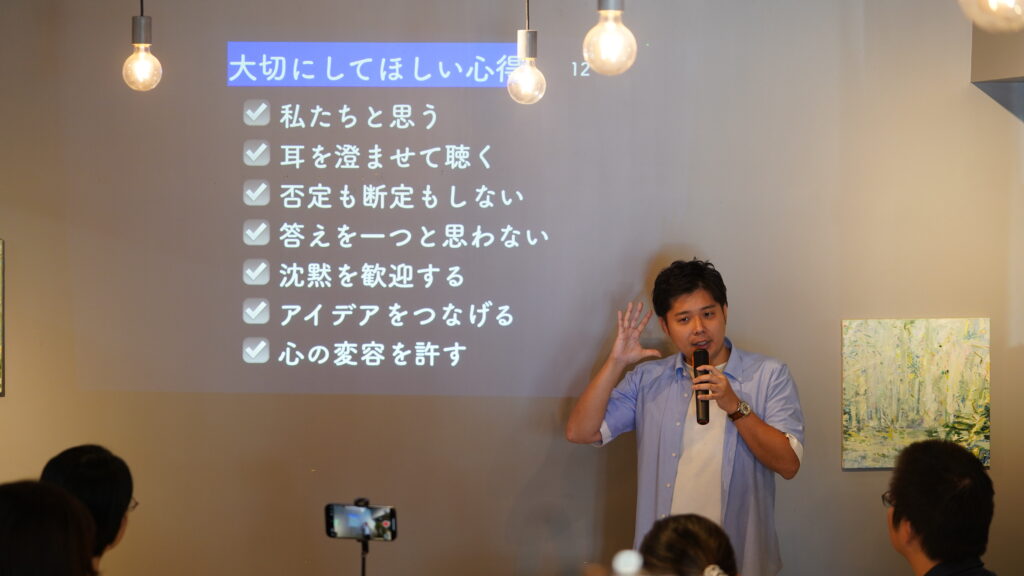

参加者の人柄がわかったところで、次は貴島さんからチームビルディングに必要な「大切にしてほしい心得・考え方」を学びます。

大切にしてほしい心得・考え方

こがのば実験室に取り組むうえで大切にしてほしいと話された内容は以下の通りです。

- 主語を「私たち」にして相手との距離を遠ざけない

- 耳を澄ませて聴く

- 否定も断定もしない

- 答えを一つと思わない

- 沈黙を歓迎する

- アイデアをつなげる

- 心の変容を許す

やってみたいこと × 地域にいいこと、誰かにいいこと

仕事でも家庭でも使える心得ですね!

これから半年間通して「やってみたいこと × 地域にいいこと、誰かにいいこと」をつくっていくため、古賀市の現状を知っていきます。

古賀市の現状共有

今年は古賀市 田辺市長自ら古賀市のまちづくりの理念や基本姿勢、事例をご説明いただきました。経営戦略課の永利さんからは、各分野で抱える課題やまちの魅力の現状共有がありました。

古賀市がおこなう共創まちづくりは全国の自治体・議員議会・民間企業から注目を浴びており、事例を知りたいと視察が来るほどだそうです。そんな古賀市が持つ「理念」は以下の通りです。

古賀市の理念

多様な主体と共にまちをデザインし、次の世代、生まれてくる世代のために持続可能な社会にする

「多様な主体と共に」とうたっているところが、当イベントにも表れている気がします。

古賀市の特徴

- 交通の要所として、3つのJR駅、国道3号線、県道35号筑紫野古賀線、九州自動車道(古賀IC)がある

- ものづくり(食品工場)の会社が多い

- 海、山、工業地域、居住地域がある

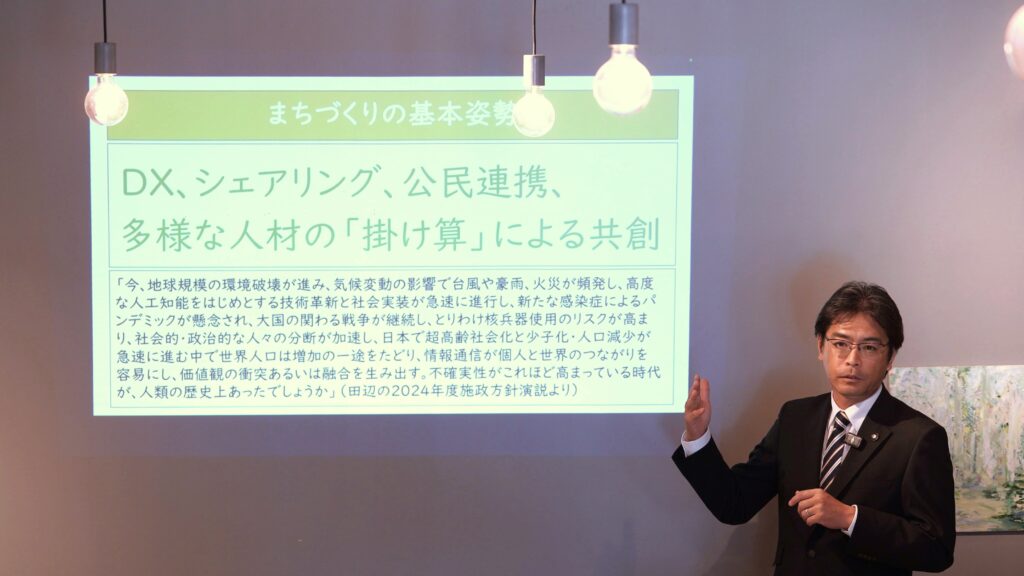

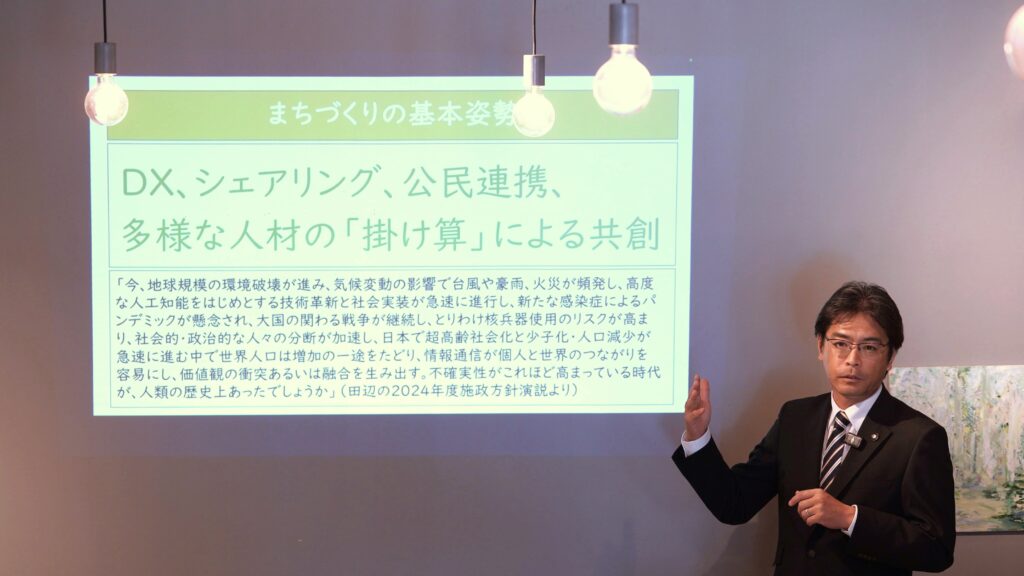

古賀市まちづくりの基本姿勢

古賀市のまちづくりの基本姿勢は、DX、シェアリング、公民連携、多様な人材活用を掛け合わせ、共に創り出すことを大切にしています。詳しくは下記の通りです。

- DX

-

デジタル技術を社会に実装し、変革を起こす。

- シェアリング

-

もの、とき、場所、スキルといったものを共有することで効率化を図ったり、新たな発想が生まれたりすることで、社会の持続性を高めていく。

- 公民連携

-

複雑化、多様化した社会課題に対応するため、公民の連携を図る。

- 多様な人材

-

多様な人材の経験・知見・感性を掛け算させて共創まちづくりをおこなう。

こうした、まちづくりの基本姿勢に加え、古賀市は独自の政策をおこなっています。それは、新聞に載る政策です。新聞に載るのは、取り組み自体に先進性や特性があり、第三者が評価してくれたから。まちの課題を解決する政策が尖っていれば尖っているほど、そして実効性があるほど新聞に載り、これはシティプロモーションにつながっているそうです。

これまでおこなってきた事例紹介

古賀市は、まちづくりの実証実験として、さまざまな取り組みをおこなってきました。田辺市長から発表いただいた取り組み内容の一部をご紹介します。

- 歴史ある天然温泉旅館をサテライトオフィスへ(シェアリング・DX・公民連携)

-

薬王寺温泉 快生館の廃業を機に、内装を改装してサテライトオフィスへ。管理は外部委託でおこなう。

- 食の交流拠点「るるるる」(公民連携・シェアリング)

-

古賀駅西口商店街の再生を民間に発注。複数テナントを入れるだけでなくシェアキッチンを備えた施設とした。

- 小中学校の水泳授業を民間へ委託(公民連携・シェアリング)

-

教師のプール管理業務削減、建て替え費用の削減のためにスイミングスクールへ業務委託し、年間を通した水泳授業の実現と費用削減に成功。

- 課題の提案から解決策までを民間へ委託する実証実験(公民連携・DX)

-

シティプロモーションとキャリア教育を掛け合わせた事業、自治会DX等など複数提案があり前年度は5件採択。民間同士で課題解決につながる可能性も生まれ、地域活性化を全員で取り組むことを大事にしている。

- 脱炭素化プラットフォーム(公民連携)

-

企業、国・県・古賀市のみならず金融機関も一緒に脱炭素化へ向けた取り組みをおこなうプラットフォームを開設。

- 子どもが主体となったまちづくり(公民連携)

-

月1回、市長が子どもたちと一緒に給食を食べ、古賀市の課題を共有。まちづくり10年計画を子どもたちに理解してもらい、まちづくりに参加させることで原体験をつくらせた。将来、政治に関わる人を生み出すことが目的。

取り組み実例が多数の古賀市でも、まだ抱える課題はあると言います。各分野から課題とまちの魅力をヒアリングした内容を共有してもらいました。

古賀市の課題共有(永利さんより)

- 子育て分野(子ども家庭センター)

-

課題:少子化、外国人(大人・子ども)との意思疎通

魅力:妊娠期からの訪問事業、こがたからばこの配布、医療費18歳まで無償化

- 健康分野(健康介護課)

-

課題:2040年の超高齢化社会に向けてのサポート、健康づくり推進委員のメンバー不足

魅力:地域の集いの場があり高齢者の社会参加ができている、出前講座での健康測定機器が充実している

- 環境分野(環境課)

-

課題:ぐりんぐりん古賀の人材不足、2050年CO2排出ゼロへの取り組み

魅力:地域エコ活動、動物・ペットの手術、ワクチン接種等

- デジタル分野(デジタル推進課)

-

課題:デジタルが苦手な人への理解、デジタル嫌いの克服

魅力:公式LINEでの電子申請

- 商工分野(商工政策課)

-

課題:創業後の支援、大きな観光スポットがなく消費が少ない

魅力:温泉、飲食店、食品加工団地がある

古賀市のこれまでの取り組み、各分野での課題・魅力を聞いて感じたことを参加者同士で共有するため、再びグループ対話がおこなわれました。感想や疑問に思ったことを共有し、田辺市長へ伝える場が設けられました。

次に、宗像市で土地活用をおこない、さまざまなプロジェクトを手掛けてきた谷口さんのお話しです。

講座|話題提供者 谷口竜平さん

谷口さんは宗像市に1万坪を超える土地(山・実家・納屋)を相続し、売却せずに活用することを決意。自身の職業を活かし、新たな挑戦をすることにしました。

通常、1万坪を超える土地を相続すると管理が困難で売却を考えがちですが、谷口さんは土地活用を選択したのは素晴らしいことです。

谷口さんのお話には重要なポイントがたくさんありましたので、かいつまんでご紹介していきます!

谷口さんの土地活用プロジェクトは全て、仲間の協力を得て実現されました。とはいえ、宗像市に知り合いがいなかった谷口さんは、SNSを活用して仲間集めからスタートしたと言います。こうして集まった人々と共にプロジェクトを遂行し、一人ではできなかったことを実現させてきました。

また、谷口さんの考え方で特に参考になったのは、未活用の資源から新たな価値を創造し、収益を生み出すという点です。そして、複数のプロジェクトを継続できている理由は、全て自分事と捉えているため。谷口さんは「興味がなければ続かず、自分事にならなければ継続できない」と語りました。

人とのつながりの拡大が新たな機会と発展をもたらし、「30代、40代という年齢ならではの行動力」と「やらないよりはやってみる」という姿勢が多様なプロジェクトの実現につながっています。「不安を感じても、大きな筋道をつくり、知見者に聞く。その上で自分にできるかどうかを客観的に判断していた」との話は、参加者にヒントを与えてくれたように感じます。

グループ対話

午前の講座が終わり、食事休憩を挟んだら全体で自己紹介をしました。

自己紹介が終わると、次はいよいよ各自やってみたいことを話すグループ対話です。やってみたいことがある人はグループ内で共有し、発想を広げる対話が各グループで繰り広げられていました。

今回は第1回ということもあり、講座とチームビルディングが中心でした!次回、各自が考えた“やってみたいこと”の共有をしていきます!

第2回こがのば実験室の様子|2024年9月29日開催

「古民家油や」で開催された第2回こがのば実験室は、下記の流れで進められました。

- はじめに / 前回の振り返り

- グループ対話(発表の練習)

- やってみたいことの発表

- チーム決め

- チーム顔合わせ / 終わりに

グループ対話

貴島さんから前回の振り返りがあった後、テーブルごとのグループに分かれ、簡単な自己紹介と “やってみたいこと” の発表をおこないました。やってみたいことがない方は発表者のアイデアに耳を傾け、質問を投げかけるなど活発に話し合う様子が見られました。

ここでの留意点は下記の通りです。

- 実践期間中に古賀で実践(実験)を一回はおこなう

- 発表者はチームリーダーとして主体的に動く

- 発表しない人は応援する人を決める

どんな「やってみたいこと×地域にいいこと」が出てくるのか楽しみです!

やってみたいことの発表・チーム決め・チーム顔合わせ

“やってみたいこと”がある人は、概要とやりたい理由について一人ずつ発表しました。発表された内容は下記の通りです。

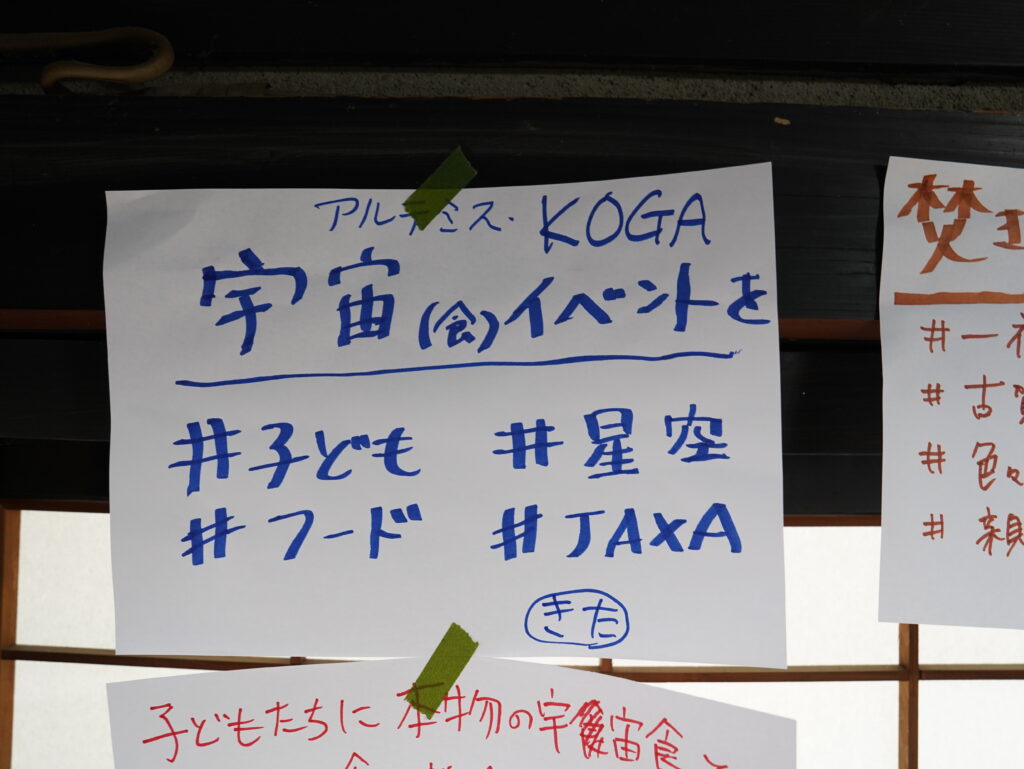

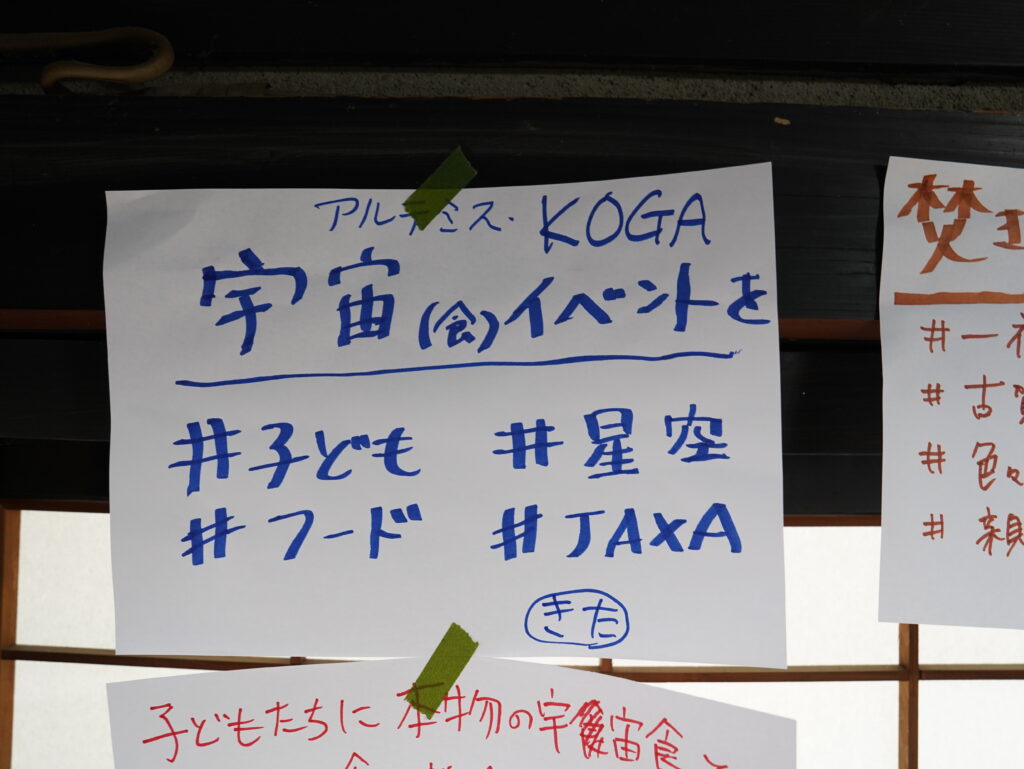

●宇宙と食を掛け合わせたイベント開催(きたさん)

宇宙開発が進んでいく日本に追従するため、田辺市長の「尖ったことをしたい」との思いを実現するためにも、古賀市と宇宙をつなげることをやってみたい。古賀市には食品加工団地があり、食品工場が多いことから、宇宙食を開発できる可能性を秘めている。宇宙への興味を子どもたちに抱かせるイベントや、宇宙食に触れるイベントなどを計画し、未来の古賀市の可能性へ向けて、潜在的に働きかける活動をやってみたい。

●宇宙食イベント(ヨコタさん)

古賀に住む子どもたちに、古賀を代表する食品工場「ピエトロ」と宇宙食を食べ比べてもらう。おいしい宇宙食はどんな感じか絵を描いてもらう。

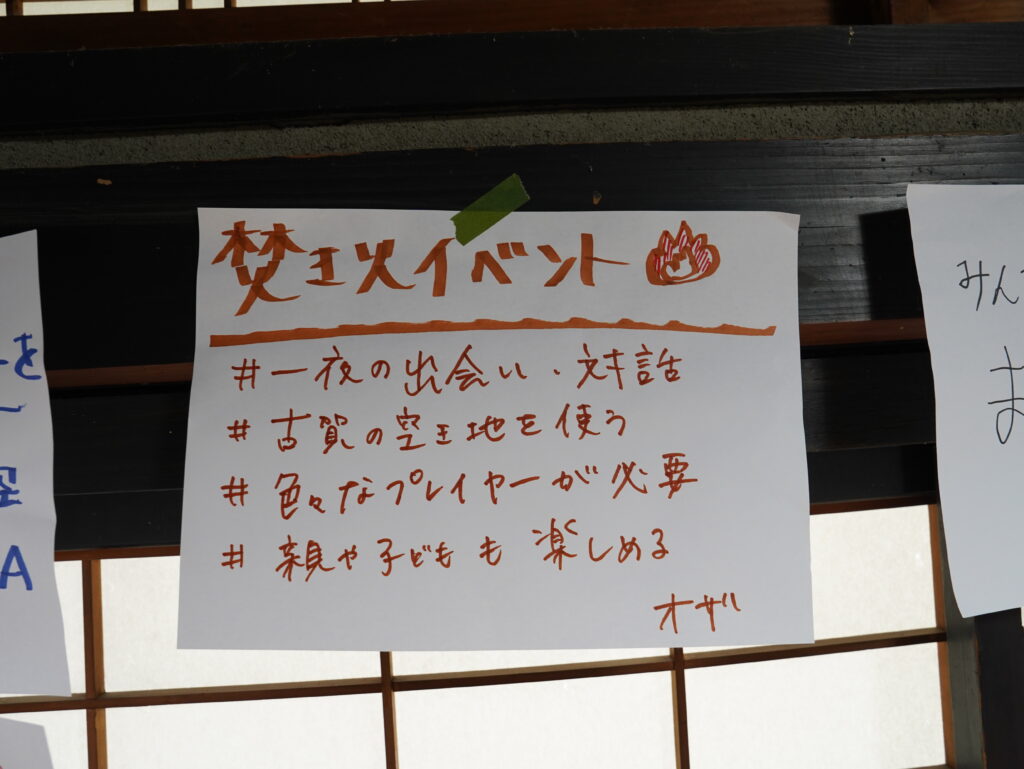

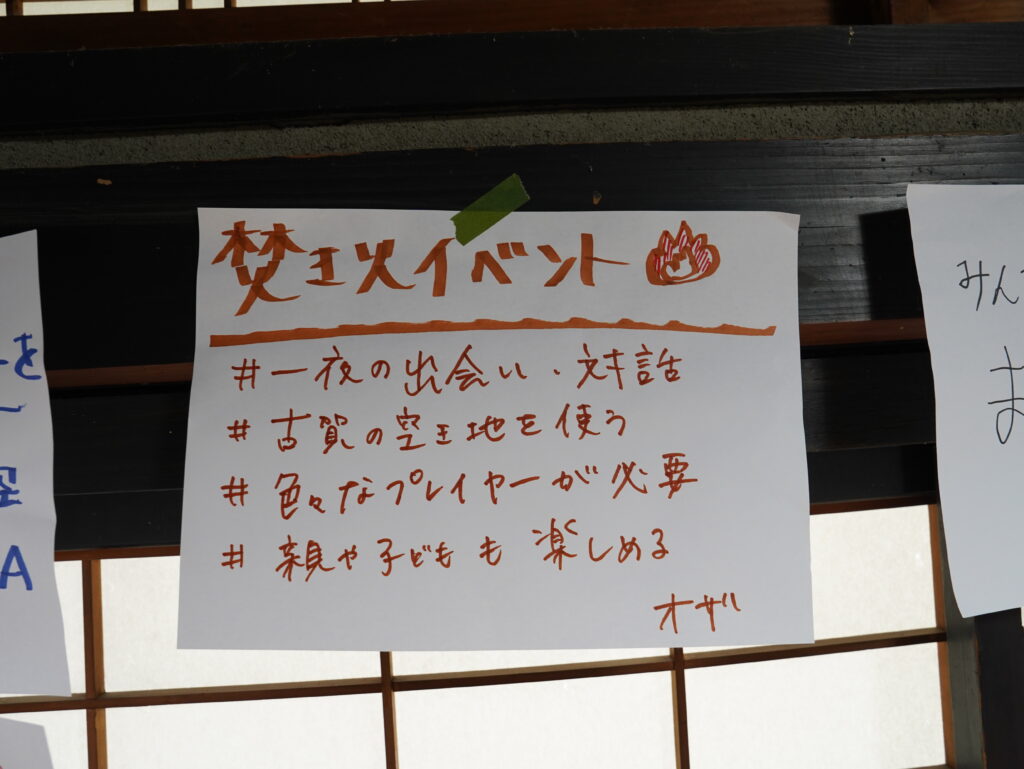

●焚火イベント開催(オザさん)

古賀市民が楽しめる場所、対話の場をつくりたい。実践期間が冬ということに加え、焚火は初対面同士でも打ち解けやすい空気があることから、交流が生まれると思う。焚火は大人も子どもも楽しめるコンテンツと思い、コミュニティ形成につながるようなイベントをしてみたい。

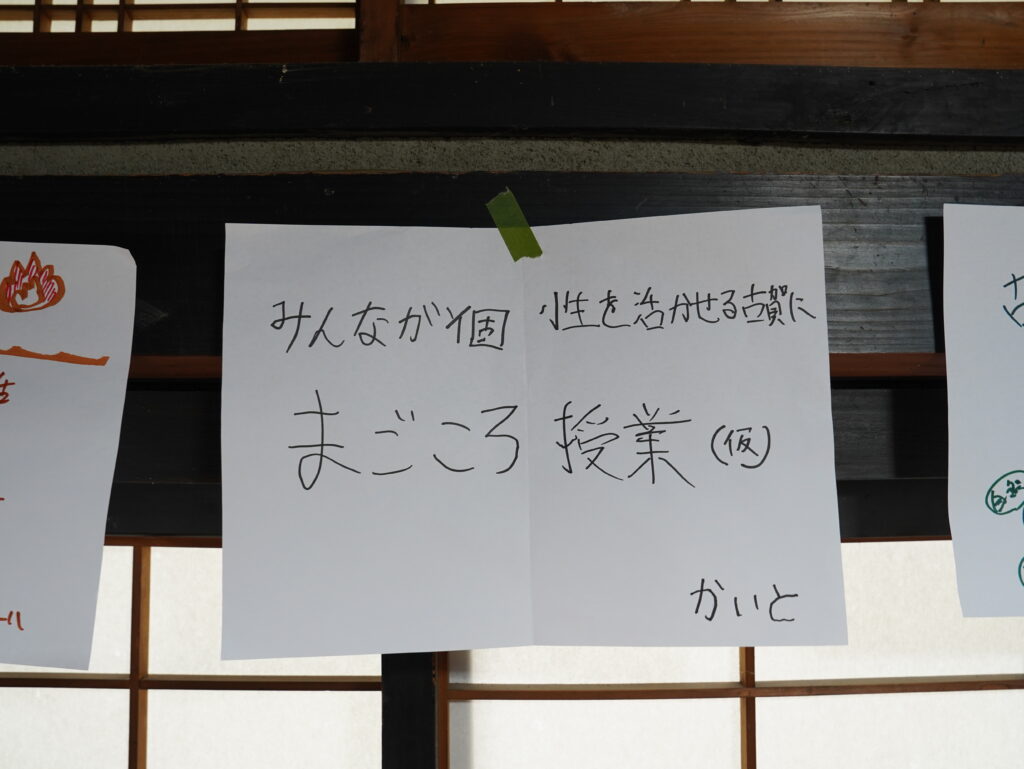

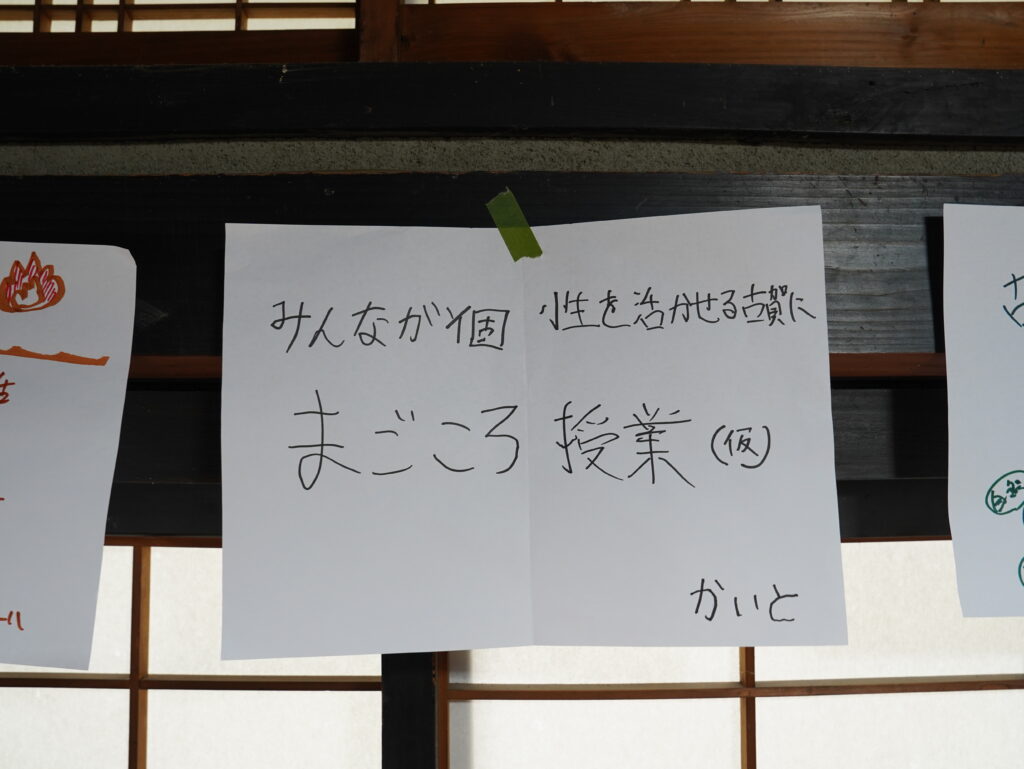

●みんなが個性を活かせる古賀市 まごころ授業(かいとさん)

小中学校向けの授業を開講したい。自分自身、障がいをもって生まれたことで学生時代は生きづらかった。コンプレックスを理由に学校へ行けない子、学校に行きたいけれど行けない子がいる。現代は、健常者17人に1人が心の障がいや不安を抱えて学校に行けていない子がおり、そういった子が自分の個性を受け入れられるきっかけづくりの授業を開催したい。

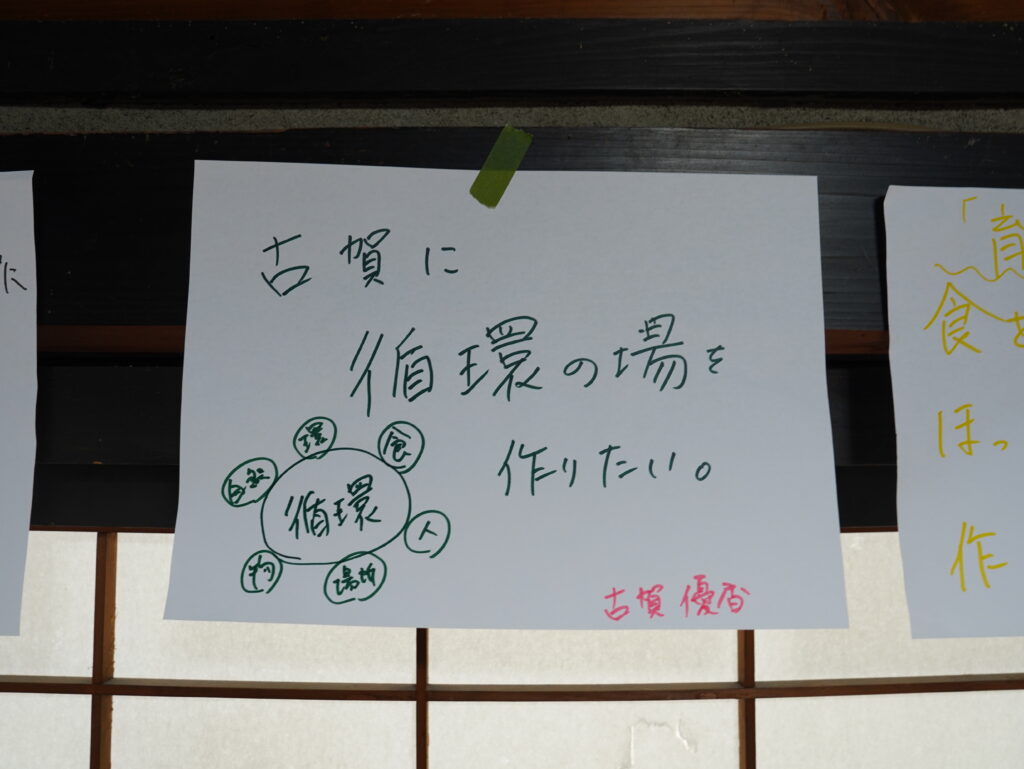

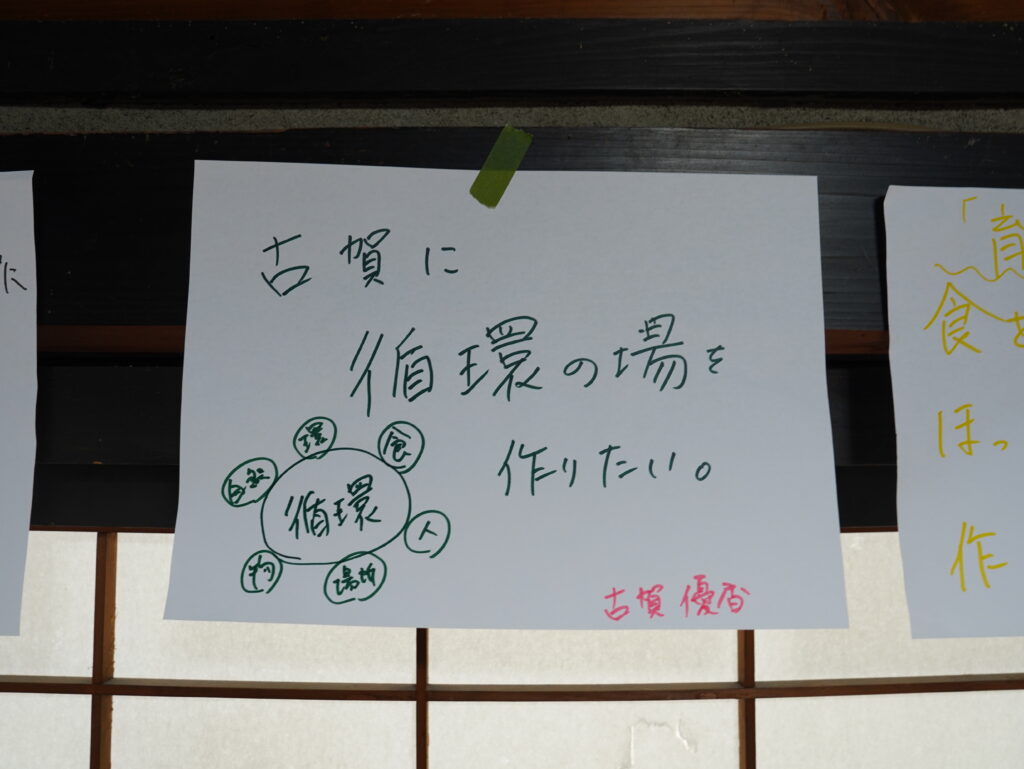

●循環の場をつくりたい(ゆかさん)

農家さんや家庭菜園でできた食物のフードロスを防ぐイベント開催や、老若男女・国籍問わず人と人がつながる場の設置、空き家活用、不用品交換会といったあらゆる循環の場をつくりたい。

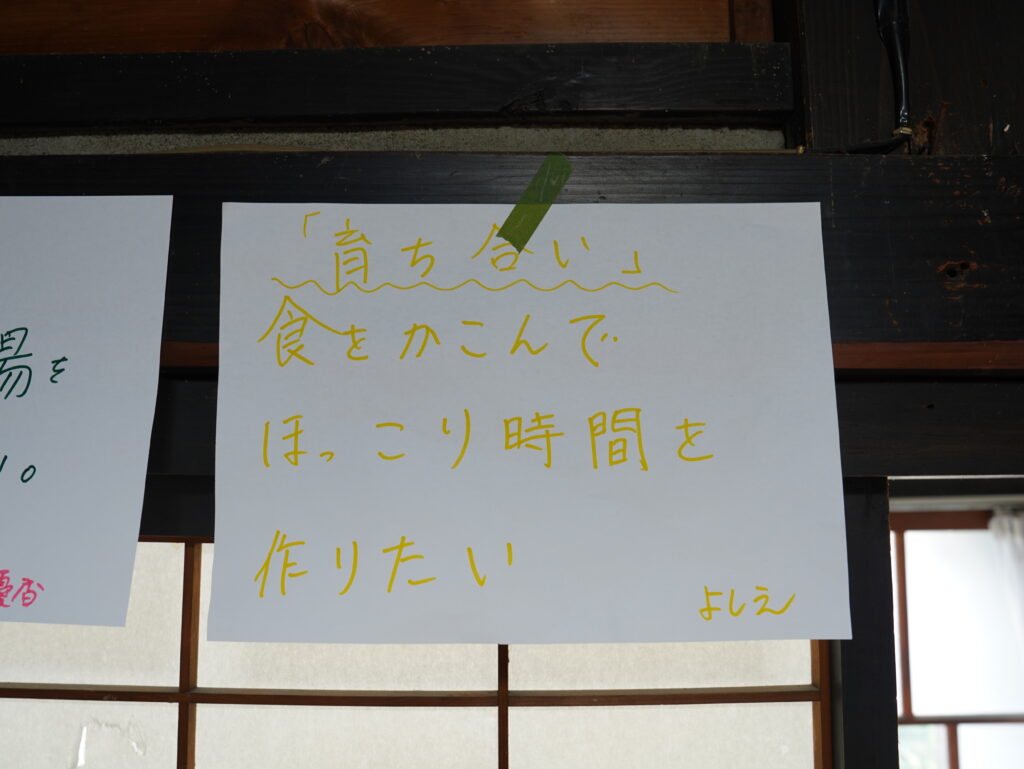

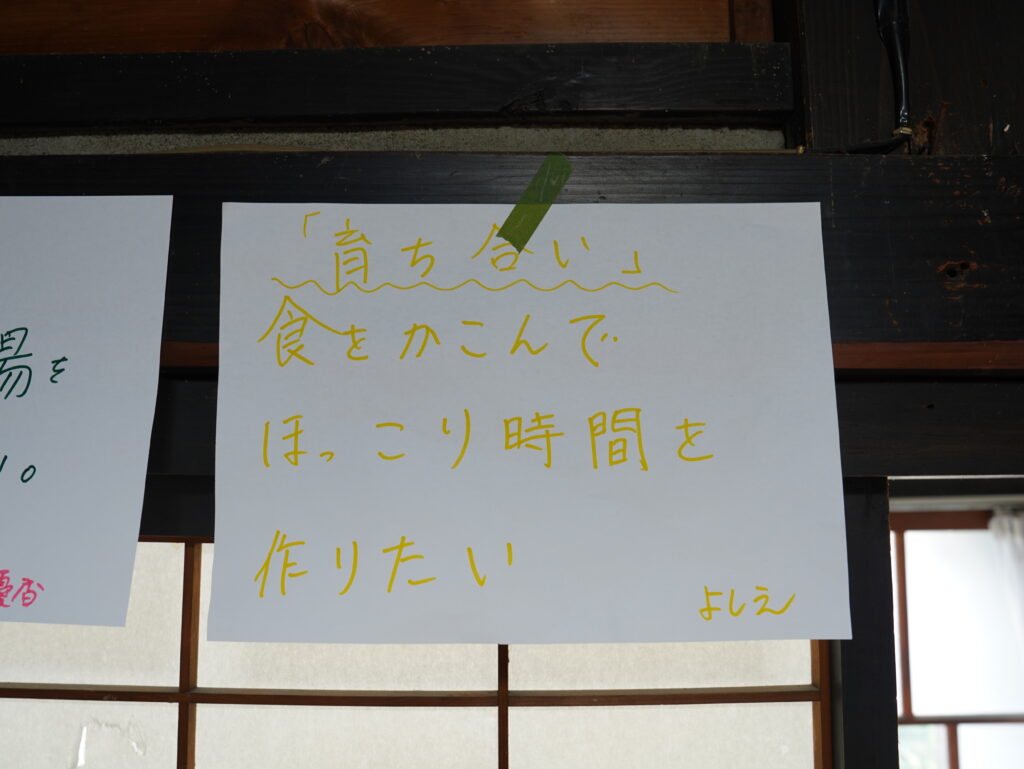

●育ち合い 食を囲んでほっこり時間をつくりたい(よしえさん)

他県で食を囲んだコミュニティをつくった経験があり、子どもたちは貴重な経験だったと言ってくれた。古賀でもう一度そうした場をつくりたい。すでにコミュニティはあるかもしれないが、遠くて参加できない子どももいると思うため、新たなコミュニティがあってもいいと思い提案した。何度か足を運ぶことで周囲と打ち解け、何かしらの学びがあるかもしれない。ご高齢の方も元気になってくれた実体験があるため、もう一度古賀でやりたい。

地域の野菜を使って一緒に調理をしたり、持ち寄りで食事をしたりして、地域のコミュニティ形成を図りたい。

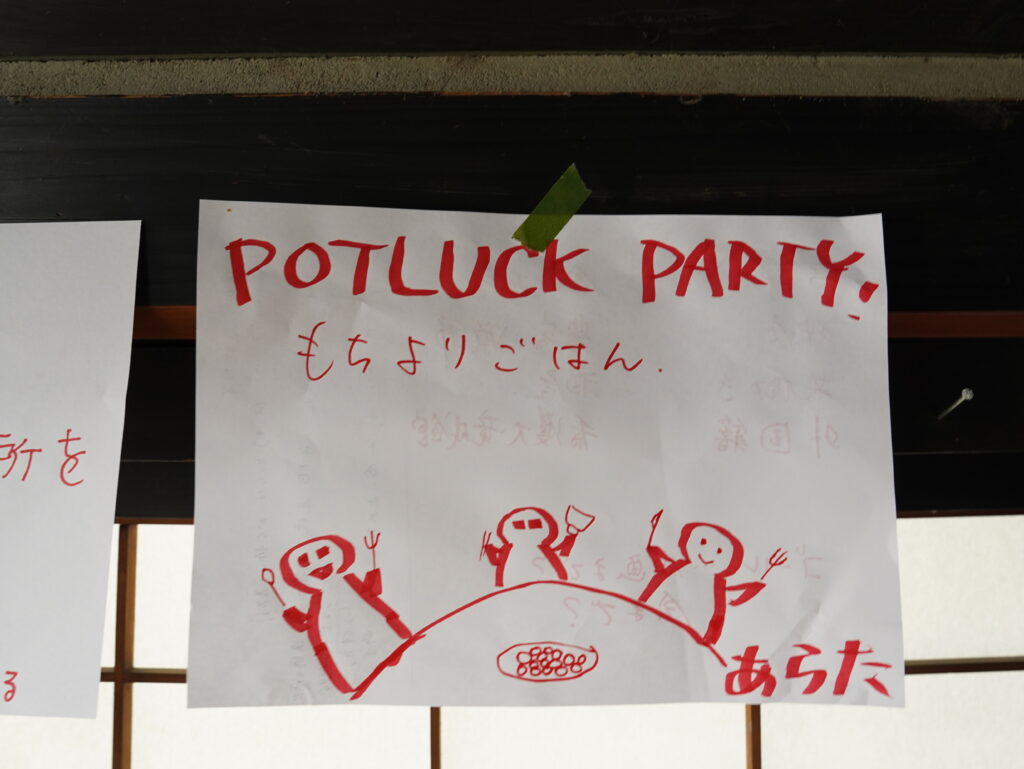

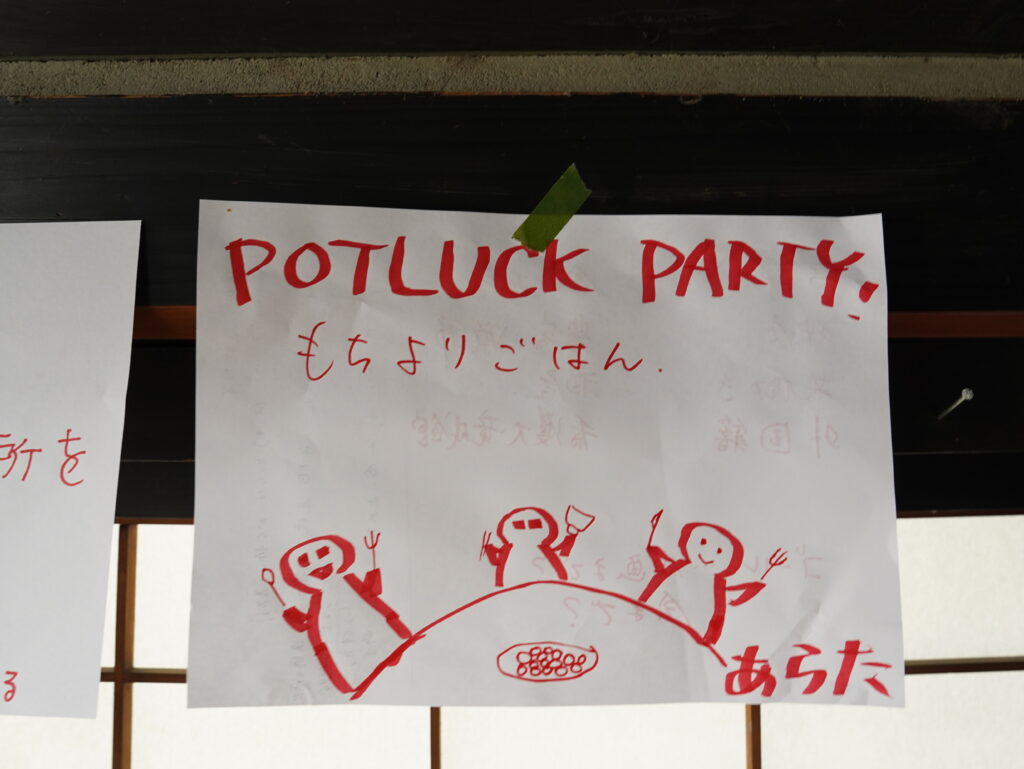

●持ち寄りごはん / POTLUCK PARTY(あらたさん)

地域の子ども会が消滅寸前であることに加え、自治会の活動も弱まっているため、地域イベントを開催したい。自治会に参加した際、一人暮らしのご高齢の方から「今日は誰とも話していないから声がうまく出ない」と聞いた。子ども、お年寄り、共働きの大人、外国籍の方など関係なく、一品持ち寄り食事をする場をつくりたい。

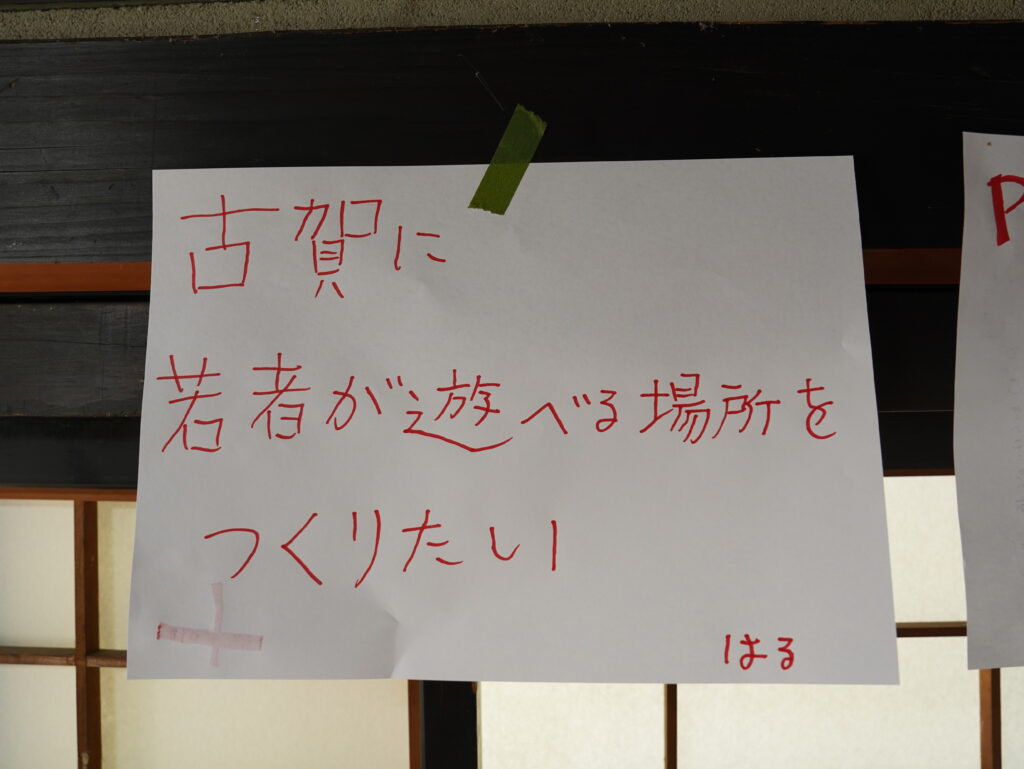

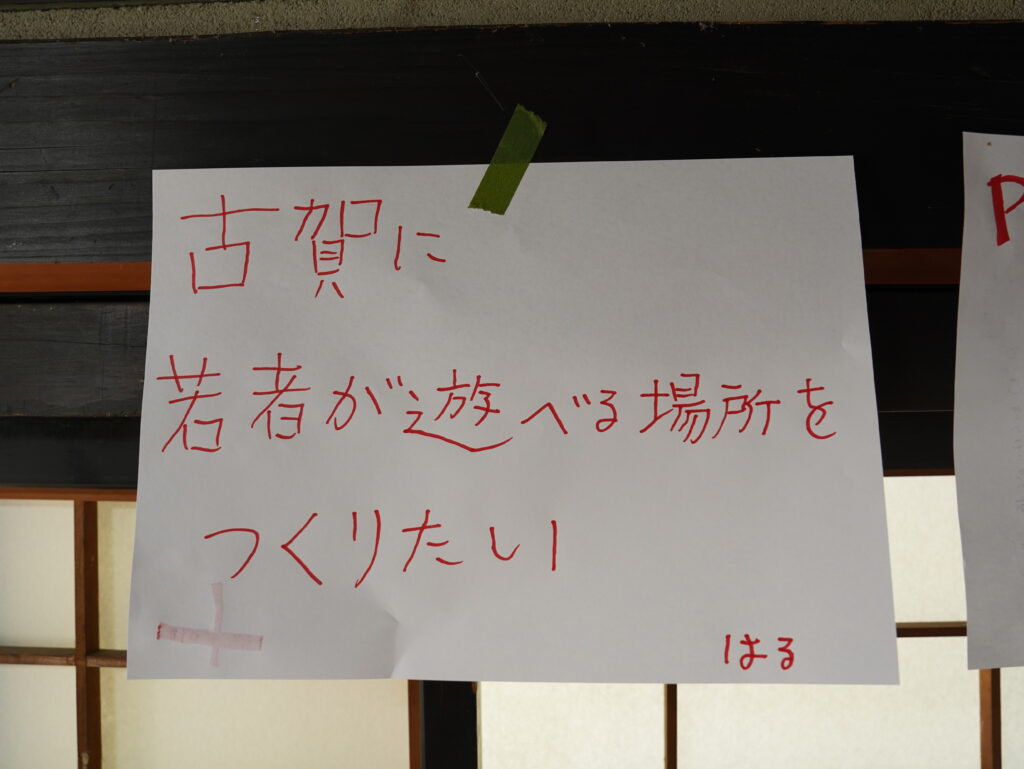

●古賀に若者が遊ぶ場所をつくりたい(はるさん)

古賀市に住む若者は他都市へ遊びに行ってしまうため、古賀にも若者が遊べる場所をつくりたい。古賀駅東口再開発を機に若者の声を集め、市に提出する。遊び場といっても、ただの遊び場所ではなく、遊びと夢がつながる場所にしたい。夢を見つけたり、夢を叶えたり、仲間と出会って勇気をもらったり…と想像力がかき立てられる場所にしたい。

投票をおこない、4つのグループをつくりました。決定したのは下記のグループです!

- 宇宙と食を掛け合わせたイベント開催

- 焚火イベント開催

- 循環の場をつくりたい

- 持ち寄りごはん / POTLUCK PARTY

この後、それぞれのチームに分かれて詳細な話をしたり、連絡先を交換したりしました!

各グループ、どのような活動になっていくのか楽しみですね!

第3回こがのば実験室の様子|2024年10月20日開催

「快生館」で開催された第3回こがのば実験室は、主に下記の内容をおこないました。やってみたいことを具現化するコツと、各チームが発表した具現化したいことについて詳しくお伝えしていきます。

- チーム決め(最終決定)

- やってみたいことを具現化するコツ

- 具現化したいことの発表

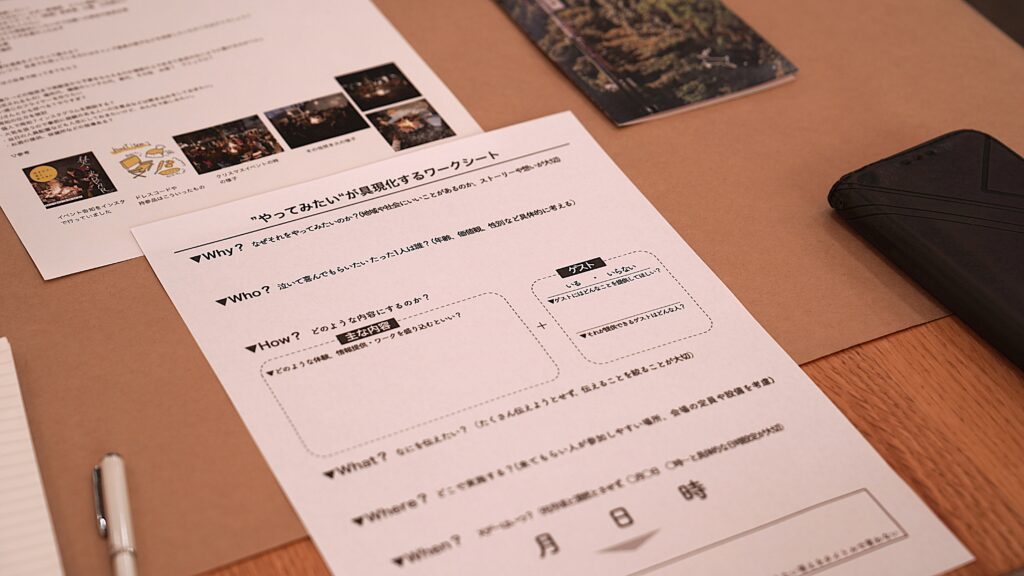

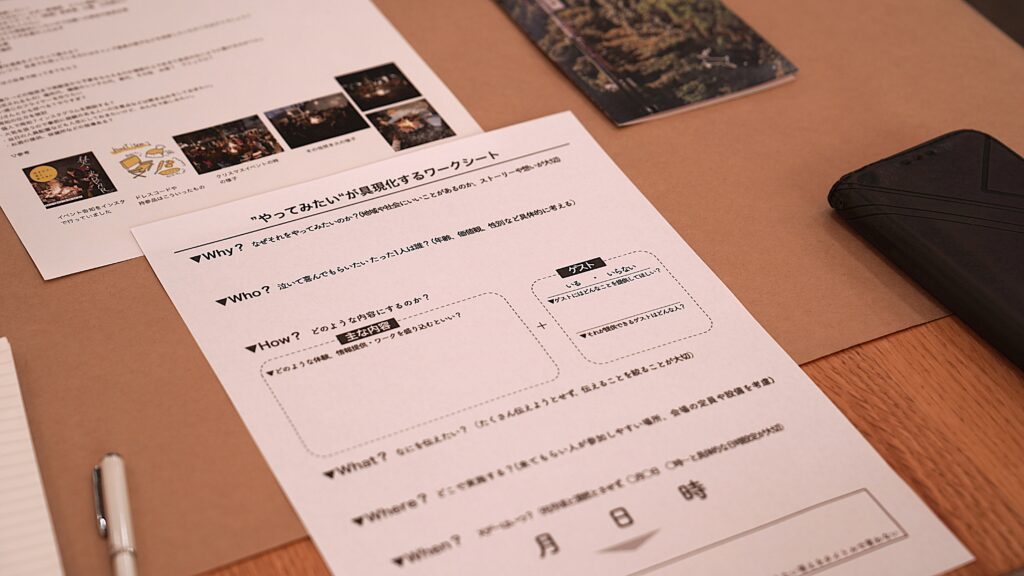

やってみたいことを具現化するコツ:5W1Hを言語化する

これまで50回以上の企画を立ち上げ、数十人から数百人が集まるイベントをおこなってきた貴島さんは、やってみたいことを具現化するには5W1Hを言語化するのが大事と話しました。以下は貴島さんがイベント企画をする際におこなっている言語化時のポイントです。

- 1.Why(なぜそれをやってみたいのか?)

-

地域や社会にいいことがあるのか、ストーリーや想いが大切

例)住んでいるまちの魅力を発見したい、地元の人じゃ気づかない魅力を発見したい - 2.Who(泣いて喜んでもらいたいたった一人は誰?)

-

年齢、価値観、性別などをできるだけ具体的に考える

例)都会ではなく落ち着いた地域に行ってみたいと思っている福岡市在住の30代女性の職場の友達 - 3.How(どのような内容にするのか?)

-

主な内容やゲストについて考える

例)内容:話題提供・まち歩き・昼食・発表会+ゲスト、ゲスト:まちの魅力を外に発信する市職員 - 4.What(なにを伝えたい?)

-

たくさん伝えようとせず、伝える内容を絞ることが大切

例)古賀市の人が思っている古賀の魅力、古賀って意外と近くていいところ - 5.Where(どこで実施する?)

-

来てもらいたい人が参加しやすい場所、会場の定員や設備を考慮

例)リーパスプラザこが、るるるる、快生館 - 6.When(Xデーはいつ?)

-

何月頃と漠然とさせず、〇月〇日〇時~と具体的な日時設定

上記に加えて、「その企画のタイトル」を考えることも大切と貴島さんはおっしゃいました。本のタイトルや帯のキャッチコピーを真似し、やってみたいことのタイトルを考えることでターゲットが惹きつけられるようになるそうです。

こうした講義を受けたあと、学んだことを使って各チームで言語化しました。

各チームの具現化したいことの言語化

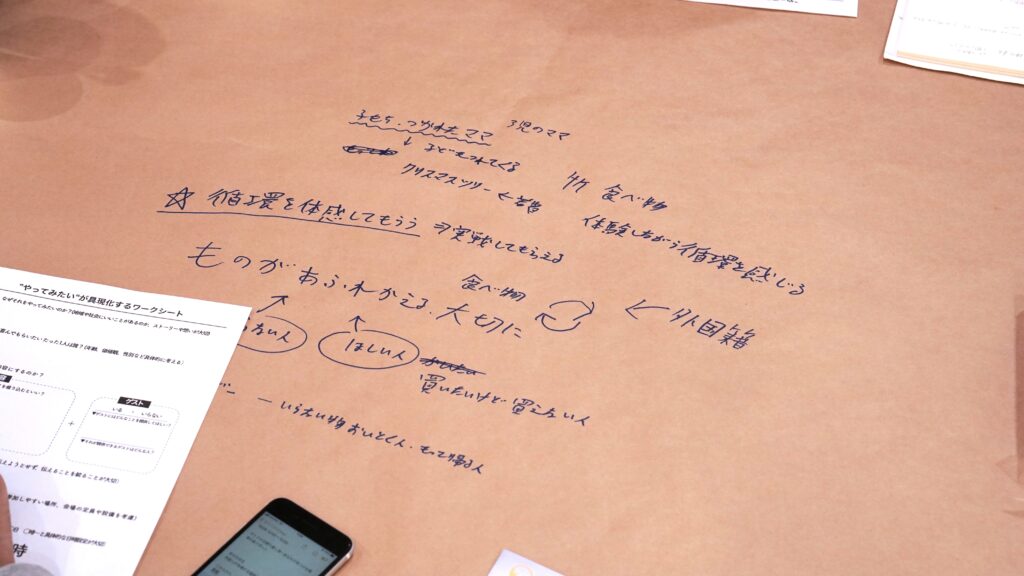

やってみたいことを言語化する時間が設けられ、各チーム活発に話し合う様子がみられました。

ここで、各チームで言語化した内容をご紹介します。

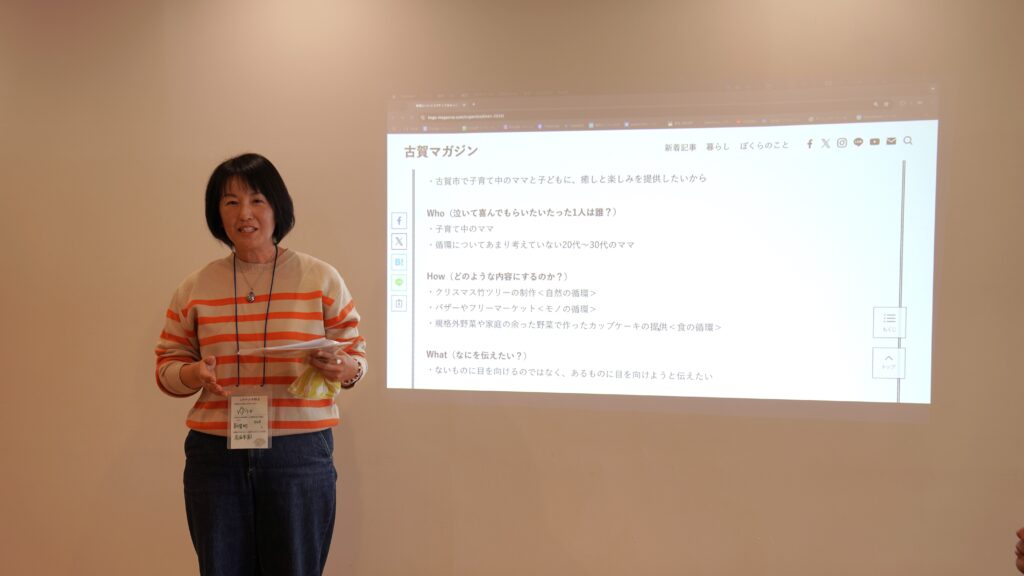

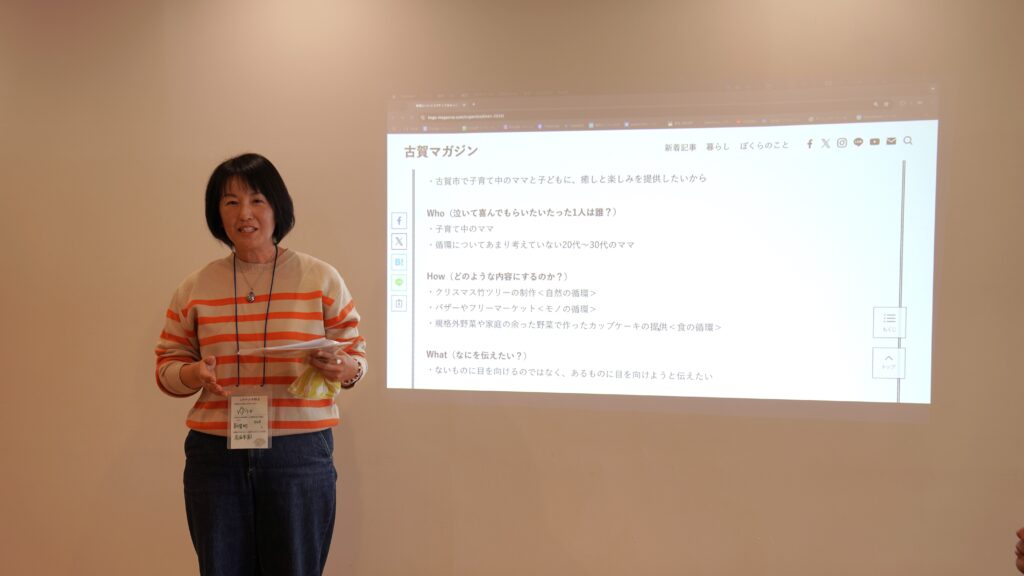

●循環の場づくり

農家さんや家庭菜園でできた食物のフードロスを防ぐイベント開催や、老若男女・国籍問わず人と人がつながる場の設置、空き家活用、不用品交換会といったあらゆる循環の場をつくりたい。

Why(なぜそれをやってみたいのか?)

・地球(古賀市)に優しい未来をもたらしたいから

・循環について知ってもらいたい、体感してもらいたいから

・古賀市で子育て中のママと子どもに、癒しと楽しみを提供したいから

Who(泣いて喜んでもらいたいたった1人は誰?)

・子育て中のママ

・循環についてあまり考えていない20代~30代のママ

How(どのような内容にするのか?)

・クリスマス竹ツリーの制作<自然の循環>

・バザーやフリーマーケット<モノの循環>

・規格外野菜や家庭の余った野菜で作ったカップケーキの提供<食の循環>

What(なにを伝えたい?)

・ないものに目を向けるのではなく、あるものに目を向けようと伝えたい

Where(どこで実施する?)

・リーパスプラザこが

When(Xデーはいつ?)

・2024年12月21日(土)11時~

●焚火イベントの開催

古賀市民が楽しめる場所、対話の場をつくりたい。実践期間が冬ということに加え、焚火は初対面同士でも打ち解けやすい空気があることから、交流が生まれると思う。焚火は大人も子どもも楽しめるコンテンツと思い、コミュニティ形成につながるようなイベントをしてみたい。

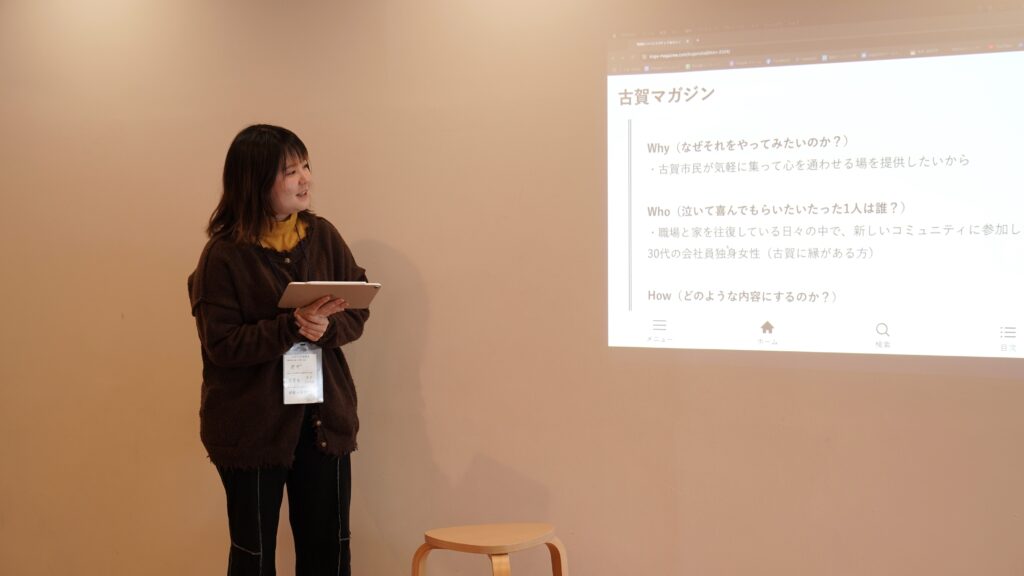

Why(なぜそれをやってみたいのか?)

・古賀市民が気軽に集って心を通わせる場を提供したいから

Who(泣いて喜んでもらいたいたった1人は誰?)

・職場と家を往復している日々の中で、新しいコミュニティに参加したいと考える20代~30代の会社員独身女性(古賀に縁がある方)

How(どのような内容にするのか?)

・焚火を囲む

・古賀について知ったり、思いを語ったりする

What(なにを伝えたい?)

・古賀市の食の魅力を伝えたい…ジビエ肉の提供

・古賀市の立地の魅力を伝えたい

・参加者自身が考えている古賀市の魅力を共有したい

Where(どこで実施する?)

・古賀神社…神主さんをゲストに招き、古賀神社や古賀市の歴史について話してもらう

・るるるる前の駐車場

When(Xデーはいつ?)

・2024年12月21日(土)17時~

●持ち寄りごはん / POTLUCK PARTY

地域の子ども会が消滅寸前であることに加え、自治会の活動も弱まっているため、地域イベントを開催したい。自治会に参加した際、一人暮らしのご高齢の方から「今日は誰とも話していないから声がうまく出ない」と聞いた。子ども、お年寄り、共働きの大人、外国籍の方など関係なく、一品持ち寄り食事をする場をつくりたい。

Why(なぜそれをやってみたいのか?)

・町内会の脱退が止まらないから

・町内会を脱退する方は30代~40代が多く、町内でのつながりが薄まっていると感じているから

・町内のつながりが希薄になることで子どもにも影響しそうだから

・親自身も孤立感や不安感が出てきているのではないかと考えたから

・「時間がない」や「負担が大きい」といった課題をクリアしつつ、つながりを持てるイベントにできれば、孤立感や不安感を解消できると考えたから

Who(泣いて喜んでもらいたいたった1人は誰?)

・30代~40代の子育て中の女性

How(どのような内容にするのか?)

持ち寄り方は複数考え中

・手作りのおかずを持ってきてもらう

・お菓子やジュースを持ってきてもらう

・タコパのように、その場で作りながら食べる

What(なにを伝えたい?)

・悩みを共有する場があることを伝えたい

・助け合える人と出会えることを伝えたい

・助け合える場があることを伝えたい

・子どもばかりに向き合うママに、大人と触れ合う時間をつくって余裕を取り戻せる場があることを伝えたい

・「一人じゃない」ということを伝えたい

Where(どこで実施する?)

・青柳町のsorajima.雑貨店

When(Xデーはいつ?)

・2025年1月18日(土)11時~14時

●宇宙と食を掛け合わせたイベント開催

宇宙開発が進んでいく日本に追従するため、田辺市長の「尖ったことをしたい」との思いを実現するためにも、古賀市と宇宙をつなげることをやってみたい。古賀市には食品加工団地があり、食品工場が多いことから、宇宙食を開発できる可能性を秘めている。宇宙への興味を子どもたちに抱かせるイベントや、宇宙食に触れるイベントなどを計画し、未来の古賀市の可能性へ向けて、潜在的に働きかける活動をやってみたい。

Why(なぜそれをやってみたいのか?)

・古賀は何もないと言われるが、食品加工団地があり食の都でもあることから、市民の方に食を通じて古賀市に誇りを持ってもらいたいから

・宇宙食は基準が厳しいため作るのは難しいのだが、古賀市から宇宙食を誕生させることで、古賀市の食品加工団地は高レベルな食品づくりしていると市民に知ってもらいたいから

・古賀に住む子どもたちに、古賀市は食の都と知ってもらいたいから

Who(泣いて喜んでもらいたいたった1人は誰?)

・世の中を知り始め、古賀は何もないと言い始めた小学3年生~4年生の男の子

How(どのような内容にするのか?)

・宇宙食を取り寄せ、子どもたちに食べてもらう体験イベント…ハウス食品のスペースカレーをメインに開催

・スペースカレーを開発した方をゲストに開発秘話を話してもらう

What(なにを伝えたい?)

・古賀市に宇宙食を作れる会社があること

・もっと古賀市から宇宙食を生み出していこうという熱意

Where(どこで実施する?)

・るるるる

When(Xデーはいつ?)

・2025年1月26日(日)もしくは2月2日(日)11時~

企画タイトル

古賀から宇宙へ、宇宙食食べ比べ

みなさん具体的にやってみたいことをあげていただき、ありがとうございました!

貴島さんが言っていた以下の言葉が印象に残ったので紹介します。

~以下、貴島さんの言葉より~

あるまちの町長さんが「ないものはないんだ!コンビニが欲しくても、まちにはないものはない!」と言い切っていました。

古賀市も同様にないものはない。裏を返せば、あるものはある。なければ新しく作ろうと考えるかもしれませんが、自分たちが知らないだけで実は、あるものがたくさんあります。

こがのば実験室では、こうした考えのもと、今あるものを活かしてやってみたいことを具現化するのが大事なのかなと思います。

以上

みなさん、あるものに目を向けて、やってみたいことを実験してみましょう!

第4回こがのば実験室の様子|2024年11月24日開催

kogaballroomで開催された第4回こがのば実験室では、参加者たちがチームに分かれ、“やってみたいこと”に向けたプランの進捗状況を発表しました。プランをより良いものへとブラッシュアップするため、中田係長や松見がフィードバックをしました。

今回は、主に各チームの進捗発表とフィードバックの内容をご紹介します。

- フィードバックをもらう意義の説明

- 各チームの進捗発表とフィードバック

フィードバックをもらう意義

前回 “やってみたいこと” を具現化するコツを紹介しましたが、貴島さんによると、もう一つ重要なコツがあると言います。

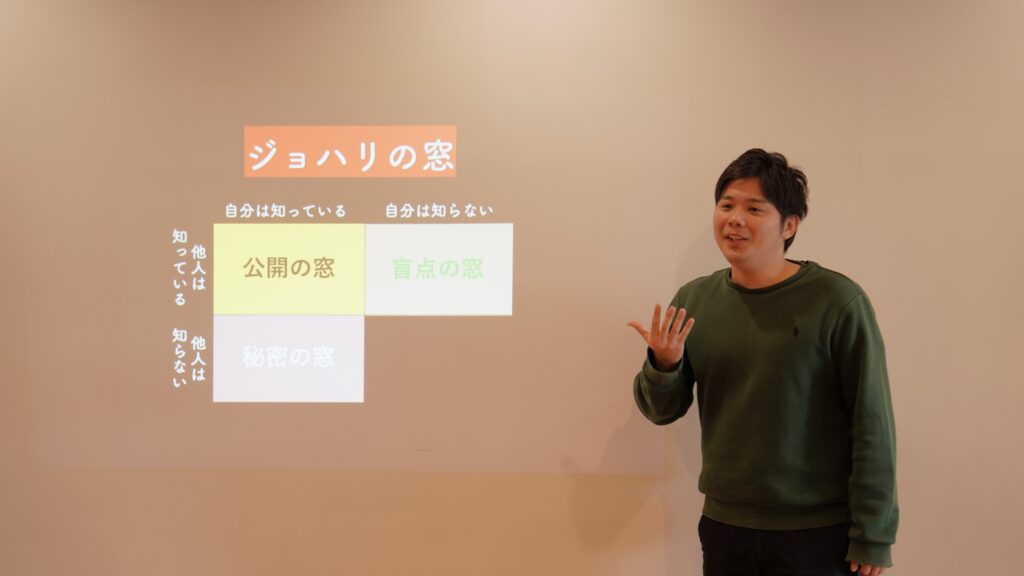

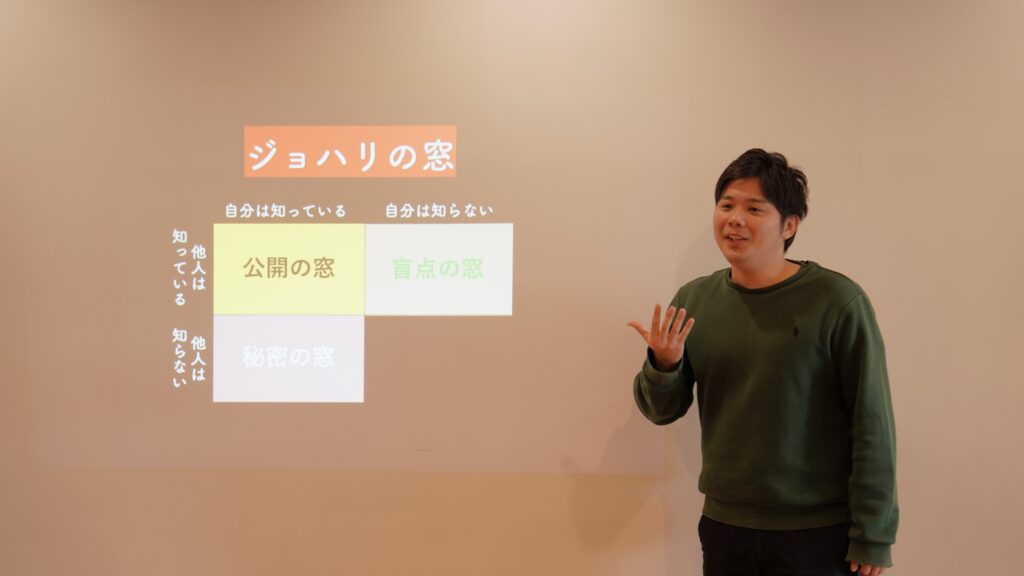

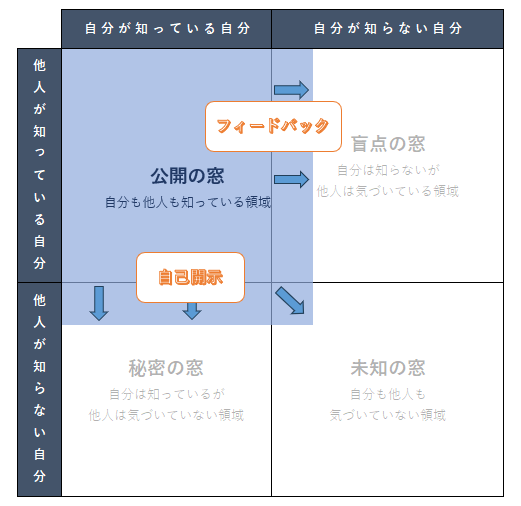

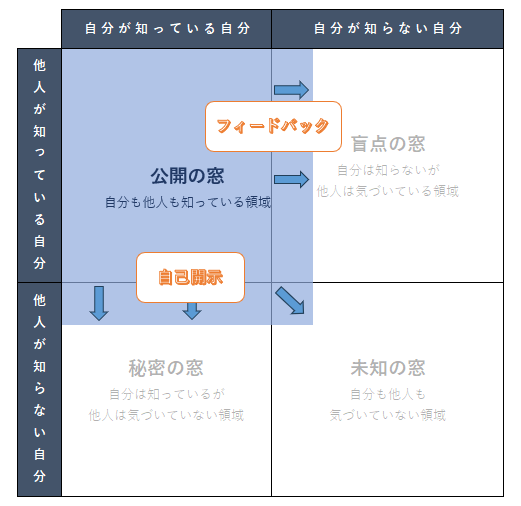

それはフィードバックを得ることです。フィードバックをもらうとなぜ具現化できるのか?その仕組みは、ジョハリの窓で説明できます。

ジョハリの窓とは、自己理解を深めるための心理学的なフレームワークです。

- 公開の窓:自分も他人も知っている領域

- 盲点の窓:自分は知らないが、他人は気づいている領域

- 秘密の窓:自分は知っているが、他人は気づいていない領域

- 未知の窓:自分も他人も気づいていない領域

これまでのチーム活動では、メンバーそれぞれが知見を共有し「秘密の窓」を狭めていきました。しかし、自己成長とチームの成長のためには「盲点の窓」を狭めていく必要があります。今回のフィードバックは、この「盲点の窓」を狭める重要な機会であり、チームの成長につながるものです。

さらに、「秘密の窓」だけに焦点を当てて企画を進めると、一般公開した際にターゲットに適切に伝わらない可能性があります。この課題を解決するには、第三者からの客観的なフィードバックを積極的に取り入れ、企画の質を高めることが重要とされています。

新しい気づきを与えてくれるフィードバックは怖がらず、改善に役立てましょう。

各チームの進捗発表

10月20日におこなわれた第3回こがのば実験室から昨日までの間に各チームが話し合った内容を報告してもらいました。

●循環の場

「ハートフル ぐるんぐるんフェスティバル」というタイトルでイベントを企画中

Why(なぜそれをやってみたいのか?)

人とのつながりや思いなどのいろいろな循環を知って、古賀にも地球にも優しいことを楽しみながら、感じて循環について考えるきっかけづくりをしたかったから

Who(泣いて喜んでもらいたいたった1人は誰?)

・モノや思いの循環を意識していない、3人の子どもを子育て中の30代のママ

How(どのような内容にするのか?)

・ワークショップ

∟株式会社増田桐箱店から出た、おがくず粘土の置物制作と木端を使ったアート制作

∟さつまいものつるを使ったクリスマスリースの飾りつけ

・普段捨てる部分だった野菜の一部を使ったレシピの案内と試食コーナー

・不要品の引き渡しコーナー

・株式会社ピエトロにエコキャップワーク、SDGsクイズ ※調整中

What(なにを伝えたい?)

・ないものに目を向けるのではなく、今あるものに目を向けて循環をつくりだそうと伝えたい

Where(どこで実施する?)

・駅前憩いの広場

When(Xデーはいつ?)

・2025年1月11日(土)10時~15時

相談内容

・駅前憩いの広場で開催するにあたり、長机が足りない

・スタッフが足りない

フィードバック

●中田係長より

行政発で循環のイベントを企画することはありますが、市民発でこのようなイベントが出てきてくれてうれしいです。盛りだくさんの内容に加え、古賀の企業とコラボして企画している点が良いと思いました。

さつまいものつるを使ったリース作りは、市民交流用でさつまいもを生産する認定業者がいるので、来年度は認定業者からつるをもらってイベントができそうですね。

イベントがたくさんなのでタイムスケジュールを決めた方が良いと思います。また、冬の憩いの広場は風が強いので、寒さ対策、防風対策で風よけを作るなど検討した方がいいかもしれません。おがくずは風で飛んでいく可能性があるので、室内で開催できる場所を検討してもいいかもしれません。

●松見より

Whoの部分をもう少し深く考えてみると良いと思いました。「子育て中のママ」はたくさんいるだろうし、循環について考えている30代のママは現実そんなにいないと思います。また、「古賀で、古賀の○○という地域で」というワードを含めると良くなりそうですね。

Whoをさらに絞り込むことで、何を言えば人が来てくれるか、どういうキャッチコピーが良いかが見えてきます。Who(ターゲット)の解像度を上げると良くなると思いました。

また、ターゲットの人たちが「何に困っているか?」「何を不満に思っているか?」を整理して言語化して、設定すれば、循環の場のサービスを設計しやすくなると思います。

スタッフが足りないという話が出ましたが、どんな人に手伝ってもらいたいかを設定し、“自分たちのイベント作りという船” に乗せたい人を選んでみると良いと思います。

●宇宙と食を掛け合わせたイベント開催

「宇宙食を食べて、宇宙食チャレンジ!」というテーマでイベントを企画中

Why(なぜそれをやってみたいのか?)

・未来の古賀市を担う子どもたちに、宇宙の発想や夢を広げてもらいたいから

・子どもたちに食や宇宙の興味関心を持ってもらいたいから

Who(泣いて喜んでもらいたいたった1人は誰?)

・小学生(記憶の残りやすい中高学年)

How(どのような内容にするのか?)

・宇宙食ランチ(宇宙カレーライス)

・宇宙食について考えてみる

・宇宙大抽選会(1家族1口)※宇宙食などが当たる

What(なにを伝えたい?)

・古賀市に住む子どもたちに「食」の楽しさと「宇宙」の壮大さを伝えたい

・「食」や「宇宙」をテーマに将来の夢を持ってみてはどうかと伝えたい

Where(どこで実施する?)

・るるるる

When(Xデーはいつ?)

・2025年1月26日(日)

相談内容

・どれくらい集客するか?

フィードバック

●中田係長より

行政から宇宙についてのイベントを開催しようとは思い至らないので、市民の方から案を出していただけてありがたいです。古賀市は食の都と言われているので宇宙食をテーマにするのは良いと思いますが、宇宙がテーマだと「食」以外にも関連するものはあると思います。例えば、居住空間や洋服、娯楽など裾野を広げたイベントにしても良いかもしれません。

また、学校の理科の先生で宇宙について詳しい方がいればゲストに呼び、宇宙について語ってもらうと良いかもしれません。

●松見より

壮大な計画で、大きな実験なのでとても良いなと思いました。一点フィードバックとしてあげるとするなら、「イベントで宇宙食を食べた子どもたちにとって何が良くなるのか?」「古賀市にとってどう良いイベントになるのか?」を設定してあげると、より良くなると思いました。

現段階で宇宙食に興味を持ち、宇宙食を食べてみたいと思っている小学生は少ないと思います。気づいていないニーズに働きかけることで「何が良くなるのか?地域にとってどう良いのか?」を設定すると応援者や共感者が増えていきます。そういう観点で思考を深めてほしいと思いました。

どれくらい集客したらいいか迷っているようですが、最初は小さなイベントを開催し、参加者の満足度を高めてフィードバックをもらい、サービスの質をブラッシュアップすると良いと思います。

●実験室メンバーより

星や宇宙について学習する学年を対象にするのはどうでしょうか?小学4年生で星座の勉強をし、小学5年生の自然教室では星や宇宙について学習を深めています。難しい内容だと小学4年生は理解できないかもしれませんが、「宇宙食は食べてみたい」と言うかもしれませんね。

●焚火イベント

まち中でおこなう焚火イベントを企画中

Why(なぜそれをやってみたいのか?)

・古賀市民が気軽に集って心を通わせる場を提供したいから

・焚火は初対面同士でも打ち解けやすい空気があることから、交流が生まれると思ったから

・まち中でやることで、焚火イベントを目にした人が「古賀のまち」を利用するきっかけになると考えたから

Who(泣いて喜んでもらいたいたった1人は誰?)

・職場と家を往復している日々の中で、新しいコミュニティに参加したいと考える20代~30代の会社員独身女性・男性(古賀に縁がある方)

How(どのような内容にするのか?)

・焚火を囲む

・初対面同士でも会話が弾む空間をつくる

・古賀市周辺地域の方に「古賀市にある商店等」を紹介する

・クリスマスが近いので、クリスマスの雰囲気を出す

What(なにを伝えたい?)

・古賀市の食の魅力を伝えたい

・古賀市の立地の魅力を伝えたい

・焚火イベントを他地域に伝播させるため、焚火ができる場所を参加者に伝えたい

・初対面同士が集まり、新しいことを生み出すきっかけにしてほしいと伝えたい

Where(どこで実施する?)

・模索中

∟るるるる前の駐車場(検討中)

∟kogaballroomの前(検討中)

When(Xデーはいつ?)

・2024年12月21日(土)17時~

相談内容

・開催場所について

フィードバック

●中田係長より

キャンプブームですし、火を見るとワクワクするので良いですよね(笑)

気になるのはやはり安全面です。まち中でできると良いと思うのですが、火だけでなく煙の問題も気にしないといけないんです。洗濯物ににおいがついた、煙が家の中に入ってきたといったクレームもあるので気をつけてほしいです。

ちなみに、山側でおこなわれる野焼きは、事前に消防署へ連絡をしていますが、苦情が来ている現状があります。そのため、場所の選定は慎重におこなった方がいいと思います。地域の顔役がいるのでステークホルダーをつなげて場所の提案をもらうのも良いかもしれません。どんと焼きは周辺に住宅の少ない古賀中でやっており、住民クレームには注意を払っておこなっている状況です。

●松見より

焚火チームが何人呼びたくて、何をしたいかを決めて、場所選びをするのが良いと思います。そこにはいくつもの壁があると思いますが、乗り越えていくのが実験だと思います。焚火は人が集まりやすいイベントだと思うので、他チームよりも少し規模の大きなイベントにしても良いのかな?と感じました。

●持ち寄りごはん

「心が軽くなる 息抜きランチ会 ~聞いてほしい、こんなこと~」というイベントを青柳地区で企画中

Why(なぜそれをやってみたいのか?)

・町内会の脱退が止まらないから

・町内会を脱退する方は30代~40代が多く、町内でのつながりが薄まっていると感じているから

・子育てで大変な30代~40代が地域社会の崩壊により孤立し、苦しくなっているのではないかと考えたから

・町内のつながりが希薄になることで子どもの成長にも影響しそうだから

・「時間がない」や「負担が大きい」といった課題をクリアしつつ、つながりを持てるイベントにできれば、孤立感や不安感を解消できると考えたから

Who(泣いて喜んでもらいたいたった1人は誰?)

・30代~40代の子育て中の女性

How(どのような内容にするのか?)

・食事について

∟惣菜を作ったり買ったりして持ってきてもらう

∟お菓子やジュースを持ってきてもらう

∟タコパのように、その場で作りながら食べる

・参加者が自己開示し、参加者同士がつながれるレクリエーションをする

・子どもたちが楽しめるレクリエーションをする

What(なにを伝えたい?)

・悩みを共有する場があること、共有できる人がいることを伝えたい

・協力し合える関係構築をしてもらいたい(長期目線で)

・「一人じゃない」ということを伝えたい

Where(どこで実施する?)

・青柳町のsorajima.雑貨店

When(Xデーはいつ?)

・2025年1月18日(土)11時~14時

フィードバック

●中田係長より

行政や自治会の中でも重要なテーマになっているので、活動が広がってくれるとうれしいです。ターゲットに関して確認したいのが、30代~40代のみを集客するイベントにするのか?ということです。また、知り合いに声掛けするだけになってしまうと身内だけが参加するイベントになってしまうので、そこは避けたいところですね。初めての人でも来やすいイベント、行きたいと思うイベントに仕掛けていく必要があると思います。

ターゲットは30代~40代の親ということで幅が広い気がします。回数を重ねていくごとに口コミで広がる可能性もあるので、継続すると良いかもしれませんね。

●松見より

このイベントはハードルが低く、おそらくできてしまうイベントだと思います。チャレンジ要素が少ないので実験にはなりません。もう少しハードルを上げるような実験要素が入ると良いと思います。例えば、「新しい人を〇人呼ぶ」や「継続する」といったものですね。一回切りで終わるのであれば仕組み化し、他地域に汎用できるようにしても良いかもしれませんね。

宗像では「バー洋子」のように、ネーミングで活動が広がっていったので参考にしてみてください。

フィードバックを得た後、各チームに分かれて戦略会議がおこなわれました。各チーム、フィードバック内容をどう反映させるか、今後の進め方などについて話し合いをしていました。

第5回こがのば実験室の様子|2025年2月9日開催

今回が最終回となった「こがのば実験室」では、古賀市田辺市長や福岡大学 山田雄三先生をゲストに招き、各チームでおこなった取り組みを報告する会となりました。

これまでご紹介してきた4チームに加え、前年度のチーム「つながるKOGART」の発表をお披露目します。まずはリハーサルの様子をご覧ください。

リハーサル

リハーサルでも、みなさん緊張する様子が伺えます。真剣な眼差しで各チームの発表に耳を傾けていました。

代表者が壇上に上がり、発表練習をしました。

運営者の貴島さんや橋口さん、松見から発表内容や発表の仕方をフィードバックいただき、各チーム軌道修正にかかります。

「イベント当時の様子をもっとわかるようにしてほしい」「心から伝えたいことは来場者の方を見て話してほしい」など、具体的なフィードバックが多数出ていましたね。

お昼休憩を挟んだら、ついに本番です。

あいさつ・ゲスト紹介

古賀市経営戦略課の永利さんや貴島さんからのあいさつがあった後、ゲストが紹介されました。今回のゲストは福岡大学 社会連携センター助教・地域連携コーディネーターの山田雄三先生と古賀市田辺市長です。

福岡大学の社会連携センターに所属しております。わかりやすく言うと、まちづくりや地域づくりを担当しております。本職は地域連携のコーディネーターです。

福岡大学には1,000人以上の教員と2万人近くの学生がおりまして、私の役割は、これらの教員や学生と、自治体や企業をつなぐことです。課題解決や未来創造のプロジェクトを立ち上げる際の橋渡し役を務めております。県内では珍しい役職で、正規教員としてこのような役割を担っている人はあまりおりません。この15年ほどで1,000件以上のプロジェクトを立ち上げてきた経験があり、本日お呼びいただきました。

今日は本当に良い雰囲気ですね。このような場に呼ばれると、いつも皆様の緊張感が伝わってきて、私自身も不思議と緊張してしまいます。皆様の緊張感に共感しているのだと思います。ただ一方で、これから何が起こるのか、どんな話が聞けるのか、とてもワクワクしております。

市長の田辺一城です。昨年度に続いて、こがのば実験室は2回目ということで、発表を楽しみにして参りました。

とにかく、まちをより良くするためには、役所だけの考えでは不十分です。市民の皆さん、企業の皆さんなど、いろいろな主体が考えを出し合い、掛け算して、そして共創していくことが大事だと思っています。

昨年度もあと一歩で社会実装できそうだった取り組みもあり、全て社会実装するつもりで役所は動きました。例えば、アートプロジェクトがありましたが、そこに参加した方々が今、赤星孝・信子展で活動されています。今度、赤星孝・信子展のプロジェクトの一環として、アートプロジェクトから生まれたつながりを活かしたワークショップも計画されているようです。

今日発表される内容も社会実装できたらいいなと思いながらお聞きします。こがのば実験室をきっかけに、まちづくりのいろいろな場面で今後、みなさんの関係性や培ってきたものが必ず活きるまちだと思っていますので、今日の発表を楽しみ聞かせていただけたらと思います!

山田先生、田辺市長のあいさつが終わると、各テーブルでアイスブレイクがおこなわれました。

それでは、メインイベントのお披露目会に移ります!本記事では、各チームが発表した内容をご紹介します。

お披露目会での発表内容

●POTLUCK PARTYチーム

古賀市青柳にあるsorajima.で「POTLUCK PARTY」を開催しました。このイベントが企画された背景には、一人暮らしのご年配の方からの「誰とも話していないから声が出ない」という声や、「自治会費が還元されているように感じない」という理由で自治会を退会する人々の存在、そして地域の子ども会の消滅寸前の状況がありました。さらに、自治会の活動が弱まっていると感じる中で、このパーティーが計画されています。

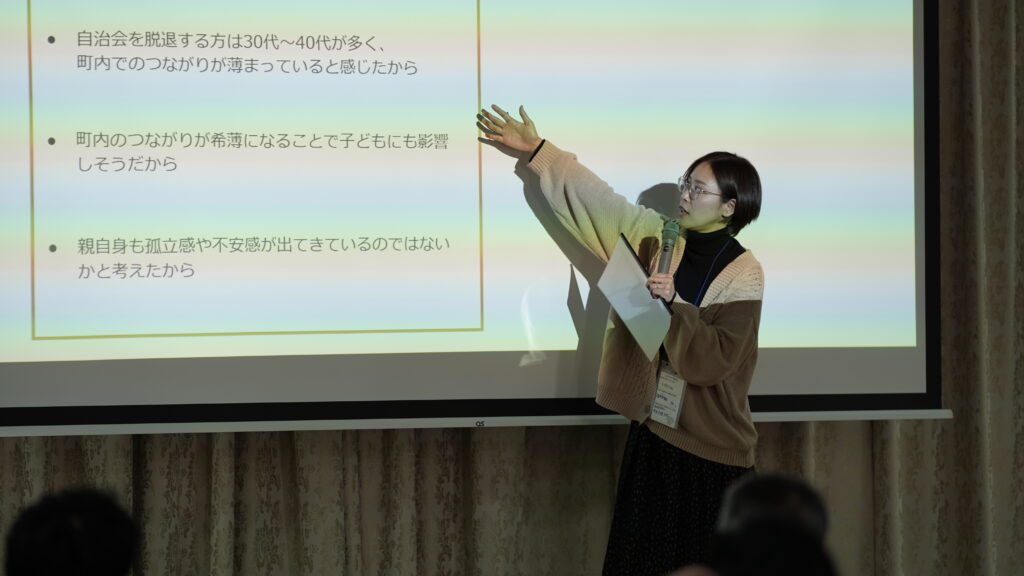

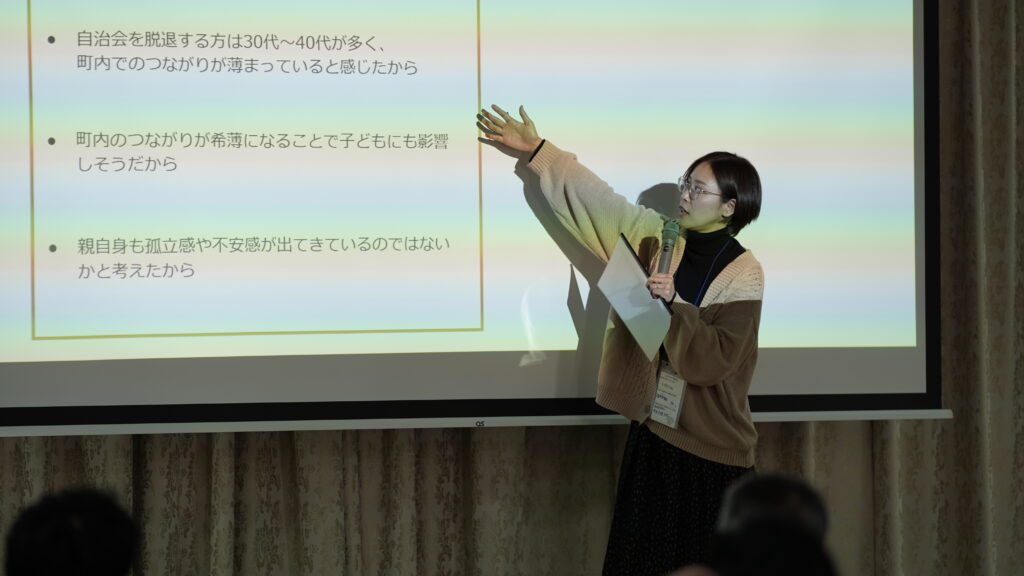

イベントの企画に携わったチームメンバーは、「自治会を脱退する方は30代~40代が多く、町内でのつながりが薄まっている」と感じていました。その結果、町内のつながりが希薄になることで子どもにも影響が出る可能性があり、親自身も孤立感や不安感を感じているのではないかと考えました。

もし「POTLUCK PARTY」が開催できれば、子どもたちは他人から受け入れてもらえる安心感を得られ、地域が安心できる場所になるかもしれない。また、地域がつながることで子どもの愛着形成や非認知能力の向上にもつながるかもしれない。さらに、自己受容や自己肯定感の向上にも寄与できるかもしれないとの思いでイベントを企画するに至りました。

では、古賀市にはどんな課題があるのか?古賀市にとって良いことは何か?令和3年の市民アンケート結果によると、地域活動に参加しているのは40代以降の方が多く、自治会メンバーの高齢化が顕著でした。また、10代〜30代の若者は地域活動への参加意欲が高い一方で、その意欲が低いという矛盾が生じていました。若い世代の矛盾は、地域活動を行う時間や体力がないこと、興味のある行事がおこなわれないこと、地域との関わりがわずらわしいことが原因と思われます。

自治会メンバーの高齢化が進んでいる理由として、仕事や子育て、家事などで忙しいため、自治会に参加できないことが挙げられます。参加しても自治会費が還元されていると思えないため、自治会を脱退する人が増え、結果として自治会メンバーが高齢化しているのかもしれません。

そこで、「POTLUCK PARTY」を仕組み化すればこれらの問題が解決できるのではないかと考えました。チームで考えたことや仕組みを考える際に大切にしたことは、「役員(当番)の負担が少ないこと」「お得感やメリットがあること」「受けさせたいサービスを自分たちで選べること」「助け合える関係の人脈を増やせること」の4つです。

仕組みをつくる上で大切にしたこと3つあり、「自治会活動に関わる20代〜30代が増え、高齢化解消につながる仕組みであること」「若い世代の役員負担が少なく済む仕組みであること」「古賀市のプレーヤーを活用し大人も子どもも満足度の高い地域活動であること」でした。

今回のイベントのコンセプトは“遠くの親戚より近くの他人”。ターゲットは子どもが年長〜小学校低学年の子どもがいる30代〜40代の女性で、レクレーションとしてママにはピットインカードのコーチング体験を実施し、子どもには英語絵本の読み聞かせや英語カード遊びなどをおこないました。昼食は一人一品持ち寄ったごはんを囲み、みんなで食事を楽しみました。中田係長のさつまいものサラダが美味しく、持ち寄った料理の話題も出てきました。ちなみに、中田係長のさつまいもサラダで使われたさつまいもは、古賀市の農家さんからいただいたものだったそうです。

イベントの周知方法として、古賀市公式LINE、Instagram、チラシ、回覧板、個別での声掛けをおこない、集まったのは福岡市在住の3家族。未就学児3名、小学生1名が参加しています。参加者からは大変満足したとの感想をいただき、住んでいる地域でもこうしたイベントを開催してほしいと思われたそうです。

今回イベントを開催してみて、チームメンバーの感想は多岐にわたります。

チラシの作成では、自分たちの思うわかりやすさと、チラシを見た人のわかりやすさにズレがあることに気付かされました。という意見や、子ども向けのイベントの場合は、冬休みの連休中に行う方が人が集まるかもしれないという意見もありました。

一人ではこのような短い期間で形にすることはできず、いろんな意見をもらうことで素敵な会になったと思うといった感想があった他、Googleフォームで作成した申し込みフォームのアドレス収集設定が漏れていたため、フォームから申し込んでくださった方に連絡ができず、申込者が来れなかったという反省点も発表されました。

こういう取り組みは「構想づくり」はしますが、実際に「やってみる」というのがなかなかありません。そして、構想づくりでは見えなかったことが、実際にやってみることによって見えてきて、構想と現実のギャップはあるものの得るものが大きく再スタートを切ることもあります。

あとは、POTLUCK PARTYと聞くだけで面白そうですよね。モノや食べ物を持ち寄ることに加え、人の資源を持ち寄るパーティーだったのだなと思いながら聞いていました。

自治会でおこなうイベントだけに、このイベントがポジティブな方向に行くのか、ネガティブな方向に行くのか分かれ目があるものだと思いました。いろいろな自治体の方から担い手の相談を受けますが、「そもそもなぜ自治会を存続させないといけないのか?」という問いを投げかけさせてもらっています。自治会の機能や本質を理解している方が味方でいてくれる必要があり、今後の課題は有志集めだと思いました。

一方で、人のつながりをつくるという目的は、多くの人が共感すると思います。共感して仲間になる人、ならない人と分かれていくのだろうなと思いました。自治会町内会を再生するには、強固な型を作る必要があり、細部まで考えた設計が必要になっていきます。また、今回は子育て世代をターゲットにされていますが、核家族よりも単身世帯が多い現状があります。20代~40代の単身世帯をどう取り込んでいくのか?という点もアイデアであると面白いと思いました。

●循環の場チーム(ぐるんぐるんフェスティバル)

今回の実験の概要は、コロナ以降、人との関係性が希薄になりつつある中で、「人とのかかわりや情報共有」「モノや資源の再利用」「フードロスの削減」「売れない農作物の活用」「空き家の有効利用」など様々な循環の形を考えながら、また手放した人々の思いを含めて循環できる場所を作りたいという思いから始まりました。

古賀の人々や、もの、こと、イベントを通じて循環を生み出す場づくりを目指し、廃材から新しいモノを作りだす子ども向けイベントを開催しました。このイベントでは、捨てられていたものが、新しいものへと生まれ変わる「循環」について考えるきっかけづくりの場としています。

今回のイベントでは、古賀市に拠点を構える増田桐箱店から木材や木の粉といった廃材を提供いただき、ワークショップを開催しました。木材は自由工作に使い、木の粉はボンドと混ぜ合わせて粘土を作り、箸置きの制作をおこないました。その他、さつまいものつるを使ったリースの飾りつけや、「誰かの要らないものが、誰かの必要なものになる」という循環の願いからフリーマーケットも実施しました。

当日は、親子で楽しむ姿や、子どもたちの発想力に感動しました。このイベントを通して伝えたいことは「近年モノがあふれる中で新しいものをすぐに買うのではなく、捨てるものをお古で譲ることを考え、今一歩立ち止まってほしい」。こうした循環を生み出す場を共につくっていきたいです。

こがのば実験を通して知ったことは、古賀市にある多くの企業が環境に配慮した活動をおこなっていることです。例えば、ドレッシングで有名なピエトロでは、ピエトロ店舗内にラベル回収ボックスを設置し、使用済みのラベルを回収する「ラベルtoラベル」という取り組みをしています。

今回は増田桐箱店のおかげで資源の有効活用が実現し、子どもたちも楽しむことができました。そして、このイベントを通してわかったことは、意欲で楽しめる場を求めている人が多いということです。告知から開催日までの期間が短く、実施日2日前に古賀市公式LINEで告知したにもかかわらず、多数の申し込みがありました。親子で楽しめる場を求めていることがわかり、再度開催してほしいという声もいただいています。また、決められたものを作るのではなく、自由な発想で工作を楽しめるのが嬉しいという意見もありました。

イベントの準備では、開催場所の決定や段取り、準備は一人では限りがあると感じました。チームで動いたからこそ実現できたと思うので、人とのつながりの重要性を再認識させられました。今後は、古賀市の企業で普段廃棄されるものを再利用できるか考えていきたいと思います。廃材を提供いただいた企業のスライドショーを流しながら廃材活用方法について意見交換する「廃材活用会議」という交流の場を設けるのも面白いなと思っています。

本来捨てられるものを使って、どうやって循環を生み出し、新しい価値を生み出していくかという取り組みだったと思います。「ぐるんぐるんフェスティバル」という名前を思いついただけでも、勝ったようなものじゃないかな?と思えるくらいタイトルは秀逸でした。この活動が古賀のまちの文化に根付く射程があるなと思いました。

この取り組みを文化レベルに根付かせることを考えたときに、まだ足りない部分があるかもしれません。今回、廃材を使ったモノづくりをされていますが、その先があるのではないか?と感じています。再利用にとどまらず、子どもが循環について考え、行動する大人になるための教育も描かれていると良いかと思います。

「どういう社会をつくりたいか?」「どういう仕組みを回すことで、どんな古賀のまちにしていきたいか?」というビジョンをチームで持つことが大切だと思います。例えば、教育につなげるのか、仕組みにするのか、消費や生産の問題解決をするのかなど、循環一つをとってもいろいろ考えられると思います。

●焚火チーム(古賀焚火夜話)

古賀のまち中を使って、まちの魅力を伝えるため焚火イベントを実施しました。なぜ焚火イベントをやりたかったのかについてお話しします。

ーなぜ焚火なのか?

それは交流の場をつくりたいからです。焚火は、企画者と参加者がともに火を囲むことで楽しめるコンテンツであるから。また、屋外を使った冬ならではの催しだからでした。

ー誰のために焚火イベントを開催するのか?

「日々、職場と家の往復ばかりでコミュニティに参加したいけれどできていない20代~30代の方」です。

ーどこで焚火イベントを開催するか?

森の中やキャンプ場ではなく、まち中でおこないました。あえて、まち中で実施することで新たな古賀の魅力の一つにしていきたいと思ったからです。そして、古賀のことやいろんなことを語り合うことで “楽しい古賀” になるための小さなきっかけづくりをさせてもらえたら嬉しいと思い、まち中での焚火イベントを企画しました。

ー何を伝えたい?

初対面同士の交流の楽しさや、まち中でおこなう焚火の非日常的な体験の面白さ、参加者みんなで飲食物を持ち寄り、焚火を楽しむ環境をつくる面白さを伝えたいと思いました。

焚火イベントを開催する際には、消防への届け出やイベント保険の加入など、安心安全に考慮した体制を整えましたた。なお、イベントは2度実施しています。最初の開催はリハーサルと位置づけ、作戦会議などをおこなっています。本来であれば本番同様に火を使っておこないたかったのですが、許可取りに難航したため、室内でこたつで暖を取りながら実施しました。工夫として、プロジェクターで焚火の動画を映して雰囲気づくりをしました。リハーサルでは、古賀市のまちづくりの卒業研究をしている大学生が参加してくださり、古賀トークで花が咲きました。

焚火イベントを実施するにあたり、3つのことを考え、チーム内で協力しながら進めました。

一つ目は、場所決めでは人脈を頼ることです。人脈を頼った結果、強力な助っ人が現れ、一緒に許可取りをしていただきました。二つ目は事前に声掛けをおこない周知することです。三つ目は、消防への届け出や保険加入、近隣へのあいさつなどの体制構築です。

そして、ついに本番を迎えます。イベントスタッフ含め15名が集まりました。古賀市民だけでなく福岡市民も参加してくださり、また社会人に加えて大学生も参加してくださりました。初対面の方ばかりだったため自己紹介から始め、共通の趣味に話しが盛り上がる場面もありました。ソーセージやマシュマロといった定番の食材はもちろん、ししゃもやピザといった変わり種の食材もあり、楽しく食事ができました。また、焚火の世話をしながら語り合う時間をつくれたと思います。

参加者さんからの感想をご紹介します。

「そもそも焚火が初めてで、まち中でおこなう焚火は不思議な体験だった」

「手がかかる焚火を世話するアクティビティ要素と、焚火を囲みながら談笑するチル要素が焚火の良いポイントだね」

「一夜のマジックのようだった」

会が終盤に近付くと、ある参加者さんから「古賀っていいね」というお声をいただきました。こういう小さなイベントではあるけれども、こういった交流を野外できるのが古賀というまちなんだとおっしゃっており、小さなイベントが “古賀のまち” の印象付けにできたことがとても嬉しかったです。

二度のイベント開催を通しての学びは、チーム内で情報や思いを共有しながら進めていくことの大事さを知りました。また、参加者に場を提供するだけでなく、企画者も一緒に楽しむことが一体感を生むポイントであると学びました。こがのば実験室の振り返ると、私たちがやりたいと思っていたことが実験できたことと、実際にやって成功したという体験を得られたこと、次につなげていきたいというマインドを作れたことが実験室に参加した成果であると思います。

交流の場がつくれたこと、楽しんで企画ができた、まちで仕掛けをつくることをやっていきたいという感想がチームメンバーから出ています。

まち中で焚火を一度おこなったというのは、すごいことだと思います。現場を知っているので、いかに大変でいろいろな方の協力があってこその開催だったと思うので、とても感動しました。

今は、まちづくり・地域づくりを仕事にしていますが、もともと大学院で歴史学を研究していました。歴史学の師匠は『日本焚火の会』の会長なんです。その会長は「人間の原始の力は焚火にある」と言っています。権力や肩書きというのは人間の原始の力ではなく、いろんなコミュニティの人と焚火を囲み、周りの人に魅了する話を語れるか、惹きつけられるかというのが人間の原始の力だと聞きました。

焚火というのは肩書きを外してフラットな関係で話せる場なので、とても面白い取り組みだと思いました。

実施メンバーは実感していると思いますが、リスク管理型の社会で、しかもまち中で焚火をするということで、焚火自体がプロジェクトの弱点にもなり得ます。まち中で焚火をするには、地域の力を持つ方からの協力を得たり、まち中で焚火をする意義を全面的に出しておかなければいけないんだろうなと思いました。

このプロジェクトは、人と人とのつながりをつくるイベントなのか?それとも、まちのいろいろな空間を作り変えるアートプロジェクトに近いのか?今後、どちらに傾くのか気になるところです。もし、人と人とのつながりを重視するのであれば、リスク回避のために焚火から別のものに代替することも考えられます。例えば、まち中でこたつをやっても面白さに欠けるので、山奥で電気を持ってきてこたつをするというのも一つですね。

許可を得ながらでも、まち中で焚火を囲める文化が古賀の中にあるというのは、古賀市が許容力のあるまちなのだと評判になりそうです。リスクがある中どのようにリスク回避するのか、近所の人とどのように信頼関係をつくっていくのかが課題になるかと思います。

焚火イベントを体験した人は、焚火をやったまち中の駐車場や空き地が記憶に残る場所になるかと思います。何歳になっても、あの場所で焚火を囲んで語り合ったなという記憶に刻まれる。それが地域の愛着にもつながるかもしれないと思いました。

●宇宙食チーム(古賀×子ども宇宙食会議)

古賀から宇宙食を生み出していけたら…という取り組みです。アルテミス世代(月面活動をおこなう世代)の子どもたちが大人になったときに宇宙に関して担っている可能性を考え、アルテミス世代の子どもたちを対象に宇宙食会議を開催しました。

古賀市・福津市・新宮町に住む小学生ファミリーを対象に、「古賀で宇宙食を考えよう」というイベントです。保護者12名、小学生12名、未就学児2名の計26名にご参加いただきました。男子女子問わず参加いただき、宇宙は性別を問わないテーマだとわかりました。

まず、宇宙食とはどのようなものかを紹介し、古賀市の食品会社から食品作りについての講演をいただきました。実際に販売されている宇宙カレーの試食後、宇宙食の条件を説明し、参加者それぞれが宇宙食を考案する時間を設けて発表を行いました。

惑星ドーナツ、ロケットコーラ、スーパー野菜ケーキなど、ユニークな発想の宇宙食が発表されました。子どもたちは古賀の名産品や地元で製造されている食材を取り入れながら考案してくれました。記念品として、IDカード(名札)の他、東京でしか入手できないJAXAグッズの抽選会も実施しました。

子ども宇宙食会議の開催目的について説明します。宇宙食開発は企業単独での取り組みが主流で、市が協力して開発している例は珍しい状況です。しかし、食品会社が多く立地する古賀市には、宇宙食分野で有人活動に貢献できる可能性があります。私たちは、市民・地域と共に宇宙に取り組むことで、子どもたちが宇宙食を通じて宇宙への夢を描いてくれることを願っています。

宇宙食の開発技術を持つ株式会社匠屋、あらいフードサービス株式会社にも、今回ご協力いただきました。

子どもたちからは「楽しかった」「宇宙カレーが意外においしかった」「宇宙が身近に感じた」という声が、親御さんからは「宇宙イベントは珍しいので案内を見てすぐに申し込んだ」「家族で楽しめるイベントでよかった」「また参加したい」などの感想が寄せられました。

以下が、子ども宇宙食会議を運営したチームの感想です。

体調不良による参加者数の変更が多く、集客に苦慮していましたが、イベント実施2日前に古賀市公式LINEで告知したところ、申し込みが多数集まり安心しました。

今後の展開としては検討段階ですが、子どもたちが考案した宇宙食を食の祭典で出店したり、星のお兄さんを招いての星空観賞会をしたり、ペットボトルロケット大会の開催なども考えています。

非常に夢のある取り組みですね。私の世代は「宇宙」と聞くとワクワクしますが、今の子どもたちも同じように「宇宙」に反応してくれることが印象的でした。これからの宇宙ビジネスの展開において、宇宙食も重要な役割を果たすでしょう。生成AIを例に挙げると、5年前に研究者と対談した際には、現在のような急速な発展は誰も予想していませんでした。当時は、アートや音楽などの創造的な分野はAIに置き換わらないと言われていましたが、今では驚くべき進化を遂げています。

宇宙ビジネスも同様に、市場規模や発展の方向性において、生成AIのように予想を超える展開を見せるかもしれません。

今回の取り組みは、子どもの科学教育・啓発活動なのか、それとも本格的な宇宙食開発をまち全体で目指すのか、その方向性が気になります。また、参加された食品会社の方々が、このイベントをどのように評価されたのかも興味深い点です。

古賀市における宇宙分野への関わり方として、教育面はチームで実施できますが、宇宙食開発となると、より高度な取り組みとなるため、市長をはじめとする行政との連携が不可欠でしょう。もし実現できれば、「食のまち古賀」としての発展が期待できると考えています。

●つながるKOGART

昨年度、こがのば実験室でチームを結成した「つながるKOGART」です。古賀市のアートを盛り上げたいという思いに共感したメンバーが集まり、団体を結成しました。『クリエイティブに生きる・生きるにクリエイティブする』をコンセプトに活動しています。

これまで計5回のワークショップイベントを実施してきました。第1回は「自分色探し」というテーマで、2024年3月下旬にメンバーの洋画家が西洋絵画の伝統技法である卵を使った絵の具作りを行い、その絵の具で絵を描くワークショップを開催しました。

第2回は「ぺたぺたぱけ」というタイトルで、写真のコラージュワークショップを実施しました。古賀市の風景やお店の写真、田辺市長の写真もお借りして牛乳パックにコラージュを施し、作品はしましま研究室やリーパスプラザに展示されました。

第3回、第4回は2週連続でワークショップを開催。第3回では五感を意識しながら感性を解き放ち、色紙づくりを楽しみました。第4回では、作成した色紙や素材を組み合わせてうちわを制作しました。

第5回は「さらさらお皿」と題して、陶磁器や有田焼について学んだ後、専用の絵の具でお皿の絵付けを楽しみました。

私たち団体の将来目標は、古賀駅西口商店街を中心としたまちぐるみのアートイベントを開催し、それを年1回の恒例行事として定着させることです。古賀市には商店街以外にもアート展示が可能な場所が複数あるため、それらの施設と連携して規模を拡大していきたいと考えています。

2025年2月16日には「オノマトペ○△□(形)」をリーパスプラザでワークショップを開催します。このイベントは、これまでの活動実績を評価いただいた古賀市文化課からのお声がけにより実現しました。おかげさまで満員御礼となっています。

また、食の交流拠点「るるるる」に展示されている画家の松尾彩さんをゲストに迎え、谿雲寺(けいうんじ)にて4月頃にワークショップを開催予定です。

活動に共感し、一緒に活動してくれるメンバーを募集していますので、お気軽にInstagramでDMください!

参考:つながるKOGART

昨年のこがのば実験室から活動が継続していることを大変嬉しく思います。私もアート好きですが、これまでは創作者というより鑑賞者の立場でした。アート鑑賞は幸福度を高めそうに思えますが、ウェルビーイングの研究結果によると、単なる鑑賞よりも実際に創作活動をすることの方が、人々の幸福度を高めるそうです。

これまで鑑賞者だった人や、アートにあまり関心がなかった方々が、このようなワークショップを通じて創作者になることで、新しい視点が生まれ、古賀市がより魅力的なまちになっていくのではないでしょうか。次世代の育成にもつながる素晴らしい取り組みだと思います。

やりたいことを「やった」と言えるのは、実は大きな一歩なのです。

この経験は、将来新しいことに挑戦しようとするときの行動力につながります。また、今回得た体験は、次の挑戦でも必ず活かされるはずです。

「実際にやってみた経験がある人」は、周りへの説得力と影響力が格段に違います。思いを形にする過程は確かに大変ですが、それだけに価値のあることだと考えています。

田辺市長からの総評

みなさまお疲れさまでした!実際に現場で実践してくれているのが嬉しいなと思いました。どの取り組みも”コミュニティづくり”を軸としていたと感じました。

社会の基本は、人と人とのつながりです。現代社会では、そのつながりの機会が失われつつあります。こがのば実験室は、失われたコミュニティの再生を目指し、一人ひとりが社会でより良く生きていける場づくりを提供することを原点としています。

今回の発表は、まさにこのコミュニティ再生と場づくりを体現するものでした。自治会の消滅を危惧したチームがありましたね。自治会・子ども会・消防団・福祉会など、昭和から続くコミュニティの参加者は減少していますが、私はぜひ積極的に参加してほしいと考えています。

コミュニティへの参加は、多くの可能性を開きます。決まった行事や必須の活動はありますが、自治会というコミュニティを基盤として、新しい提案や取り組みを実現できるのです。

「何の得になるの?」という合理主義的な考えが、参加を妨げているのでしょう。これらのコミュニティは任意団体であり、強制力はありません。だからこそ、こがのば実験室での提案(チーム)には大きな意義があると考えています。人は「やってみたい!」「楽しい!」というキーワードがなければ、前に進めないものですから。

提案に共感する人々が集まりコミュニティが形成され、その活動を通じて互いに刺激し合い、幸福度が高まっていく。『こがのば実験室』は、まさにそうしたコミュニティの結成と活動の場なのだと、発表を聞きながら実感しました。

POTLUCK PARTYの継続性という課題は、行政が仲介役となることで解決できるのではないでしょうか。

循環チームについても、行政や商工会が仲介役となって企業とつながることで、社会課題の解決につながると考えています。これは「公民連携」の好例です。公民連携はさらに推進すべきだと考えています。実際、古賀市を拠点とする物流会社と福岡大学の学生が1年間かけて取り組んだ課題解決プロジェクトから、新しいビジネスが生まれています。

焚火は、中心市街地でよく実施されましたね(笑)。どのコミュニティとつながればよいかわからず、孤立や孤独を感じている人々がいます。この社会課題に対して、現代では新鮮な焚火を交流の媒体として活用したのは素晴らしい発想でした。古賀市の遊休空間を活用した同時多発的なイベント開催も面白そうだなと思いながら聞かせてもらいました。

宇宙食チームについてですが、実は古賀市も宇宙進出を視野に入れています。私たちの生きている間に、宇宙での生活が現実のものとなり、そこにビジネスチャンスが生まれるでしょう。自治体としても参画の機会があります。食品加工団地を持つ古賀市では、食品産業と宇宙産業の融合を模索していたところでした。

現在の小学生は、成人時に月への往来を経験するかもしれません。幼少期からの宇宙への意識づけは、将来の宇宙関連ビジネスへの参画可能性を広げることにつながります。宇宙をテーマとしたイベントの開催は、非常に重要な取り組みです。古賀市の構想の一部を実現していただき、感謝しています。

現在、宇宙を本格的な視野に入れている自治体は稀少です。10年後、宇宙での生活が現実味を帯びてくれば、多くの自治体が参入を目指すでしょう。先駆けとなる一歩を踏み出すことが重要です。宇宙食チームの提案は、行政にとっても刺激的なものでした。

こがのば実験室では、すべての提案を実験段階まで進めていただき、大変感謝しています。古賀市の創造性が高まり、市民と古賀市を愛する人々がつながり、「○○(地域)っていいね」と感じられるリーダー都市を目指していきたいと思います。

こがのば実験室参加者の皆さんの人生がより豊かになる可能性を感じました。今年度のこがのば実験室も素晴らしい成果を上げることができました。今後は実装に向けて、ぜひ職員との対話を進めていただければと思います!本当にありがとうございました!

こがのば実験室に参加した感想(抜粋)

●こがのば実験室 参加者より

最初に考えた“やってみたいこと”が思うようにいかず、苦戦しました。自分たちの理想と現実できることとの調和を図る作業の連続でした。やりたいことを実現させ、その成果に対してフィードバックをいただける機会は貴重です。こうした素晴らしい場に参加できて本当によかったです。大変貴重な経験をさせていただきました!

●こがのば実験室報告会 参加者 久保さんより

古賀駅前で自然食品のお店を営んでいます。お店では、こがのば実験室のように個人の方が小さな実験がおこなえるよう、小さな屋台を作りました。「ひふみ屋台実験室」という名にし、チャレンジする場を提供しています。ぜひ、アートの方々に屋台の屋根を飾っていただきたいなと思いました。

また、同席していた経営戦略課の方と快生館について話をしました。快生館を利用したいが足がないのでシャトルバスを出してほしいという要望を出しています。シャトルバスは朝と夜の2便でいいんです。なぜなら、快生館に同志を集めて、お酒と温泉を楽しみながら夜な夜な古賀の未来について語り合うイベントをしたいからです。

快生館の施設は本当にすばらしいのですが、足がないという問題で利用するに至っていません。何とかならないでしょうか?

○田辺市長の回答

快生館の交通網を良くする案は出ているんです。ただし、お金がかかってしまうため実行には至っていません。私の案ではトゥクトゥクを走らせたらどうか?と考えています。市長が言っているから実現すると思わないでくださいね(笑)次のこがのば実験室でトゥクトゥクを走らせてくれるベンチャー企業のご参加をお待ちしております!

●古賀市役所 経営戦略課 中田係長より

こがのば実験室は“やってみたい”をやる場としてイベント企画していますが、“やってみたい”という思いを形にすることこそが重要だと実感しました。地域課題との結びつきは自然と生まれてくるもので、まずは“やってみたい”という純粋な思いが原点にあってこそ、実現への道が開けるのだと気づきました。

まちづくりの本質は、人々を巻き込みながら持続的に活動を展開していくことにあると思っています。今回の提案も、多くの人々の参加を得ながら継続できる仕組みを作ることができれば、真の意味でのまちづくりとなり、皆さんの“やってみたい”が現実のものになるのではないでしょうか。

●橋口さん(運営者)より

自分が何かをやるのは簡単ですが、イベントの告知が最も大変だったのではないかと思います。チラシ一つとっても、効果的な文面を作るのは難しい作業だったと思います。この告知作業の壁が、新しいことへの一歩を踏み出すのを躊躇させてしまうのだと実感しました。

やりたいことをやった後、その活動内容や思いを伝えることで共感を得られたり、仲間になってもらえたりすると思います。そのため、最終回のリハーサルではプレゼンテーションの仕方にこだわらせていただき、フィードバックしました。

リハーサルと本番のプレゼンの仕方に変化がみられて良かったと思います!ありがとうございました!そして、半年間お疲れさまでした!!

コメント